記事。

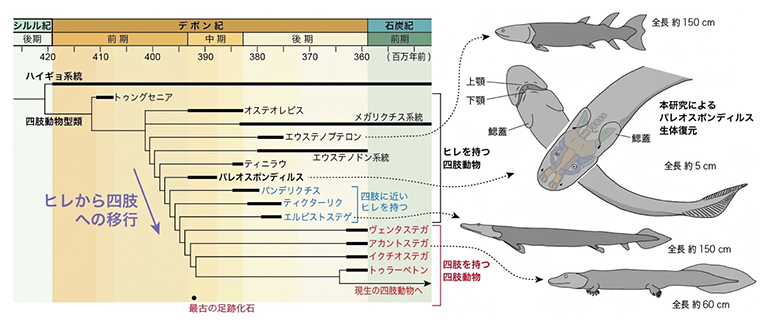

↓この図とか味わい深い。

形態からは、ユーステノプテロンよりも四肢動物に近いとはちょっと想像しづらいのだけど。

そして発見された個体はユーステノプテロンの最古例よりもずっと昔のものなんだな。

ここのワークショップと本店に行ってきた。 職人さんたちの鋏捌きが見事。 帰りは谷中銀座を通って日暮里へ。 根津近辺に通ってた頃は、近場にあると知りながら行く機会がないままだったんで、良かった。

記事。 粋だ。

記事。 既視感ある。

午前中、しっかり時間をとって技術の話。 大学時代は当たり前に日々していた、ホワイトボードに数式をたくさん書いては消してアイデアを整理していく作業を、もしかしたら現職で初めてしたかもしれない。 午後は二つ定例ミーティングこなした後、実験室で長時間議論。 内容的には軽めのものだったが、いろいろメンバー間での認識共有ができたと思う。

合間に勉強会の資料作り。 こちらはぼちぼち。

記事。 身体がタフであることの大事さとか、機械学習(強化学習?)

記事。 mimicと言うのか。 そしていろいろ議論になってるらしい。 こことかここ参照。 PFNもCrypkoっての作ってますが…。

絵柄は著作権で保護される対象にならない、というのが現時点での結論みたいだな。 火山噴火星人が版権的にもセーフな男なのと同じ。 あとは良心の問題か。

担当を安請け合いしちゃったんで、ちょっと後悔してる。

C++コンパイルも可能なC言語ライブラリでbool型を使うため、あんまりいけてない実装をZEDAでしていたが、答えはもう出てたらしい。 コンパイラによっては_Bool未定義の可能性があるので、stdbool.hインクルードして終わり、とはならないが、だいぶ参考になる。 少なくともC99である程度決まってるのは心強い。 そして、互換性維持用ヘッダと基本型定義ヘッダを分けたのはもしかして徒だったかも知れないな。

今までは

( fabs(a) < tol && fabs(b) < tol ) || fabs(a/b-1) < tolとしてたんだが、失敗する例が見つかった。 ↓で良いみたい。

fabs(a-b) < tol * max( 1, max( fabs(a), fabs(b) ) )あと、これはマクロでなく関数で実装する方が良い。

大宮門街に出来た歯医者に行ってみた。 感じ良い。

遅めに宿を出て、帰宅したのが昼過ぎ。 のぞみがやけに混んでて、ほとんどPCは開かず。 有効制約法のアルゴリズムを紙の上で整理したりしてた。

小澤先生担当。 これを勉強した。 最適化の技巧に走ってるきらいがある。

今日も京都へ。 新幹線の中でJ dot q dot関数を追加。 5行で書けた。 なんてことだ。 関数名を考えるのに一番時間を使った。

こちら。 我ながら盛り沢山過ぎる気もする。

サンプルや順動力学計算の簡単テストでこれまで何度も実装していたものを、ようやく正式にライブラリ関数にした。 たった10行ちょっとのコードなんで、もっとさっさとやれば良かった。

福井旅行は結構大きなイベントだったんで、これが済んでようやく本格的に気分が変わったような。 身体にはなんとなく疲れが溜まってる感がある。

19時に今日最後の会議が終わって、やれやれ風呂に入るかと思ったらGentianeから、今ミーティングやってるからすぐ入れというメッセージ。 すっかり忘れてた;; 21時過ぎに終了。

記事。 GoogleのCEOと空目。 検索エンジン作成者の矜持が働いたか。

帰宅してから夕飯作る気力が無かったので、駅前で済ませようとしたところで遭遇。 これ。 狭い店内を、思いのほかよく動いていた。 あと、キャラクター性を持たせることで多少の粗相は目をつぶってもらえるようにする、というのはなるほど良い作戦だと感じた。

予約していた野外博物館ツアーが先日の大雨の影響で中止になったので、かわりに化石発掘体験とやらに参加。 なるほど、石を砕くのではなく、剝がしていくという感覚なんだな。 理屈は分かったが実際はそう甘くはなく、葉っぱの化石一つ見つけられず。

午後は実物大動く恐竜模型が沢山あるというディノパークに行くも、わりとあっさり観終わった。 思わず二周しちゃったくらい。 博物館に比べるとちょっと残念感ある。 ただ、結構な数の恐竜アニマトロニクスたちが風雨に曝されながら何年間も稼働しているというのは立派。

昼過ぎには帰途に就く。 帰りの新幹線では有効制約法の初期処理をぼちぼち実装し始めたり。

大変な中、子供たちの夏休みの都合で有給休暇をとって一泊旅行に行く。 勝山にある福井県立恐竜博物館が目的地。 大宮から金沢経由で半日かけて到達。 新幹線の中で補間に関するQiita記事アップしたり。

国立でも全然おかしくない内容のはずだが、県立というあたりに、これでやっていくぞ!と気概に燃えた人々の想いが窺える。 一方で全然グレードアップを図っていないえちぜん鉄道と勝山駅前にショックを受ける。 そして肝心の博物館の内容だが、常設展としては科博よりも展示数が多く、さすがの充実感。 恐竜化石をメインにしつつも、地球と生命の歴史を丁寧に繙こうとする設計にも好感が持てる。 一方、導線の作り方はあんまり親切でない。 往ったり来たりしたい人もそれなりにいるはずだが、そういう人たちがえらい遠回りさせられる設計になっている。 体験コーナーも、もしかしたら野外博物館にその機能を持たせているのかも知れないが、少なくとも館内にはDinoLabという小さめのコーナーしかない。 このあたり、2023年のリニューアルに期待したい。

やっててわやくちゃになりかける。

記事。 僕も野球部の応援は好きだったなぁ。 個人的に野球が好きだったというのも手伝ってたが。 湘南戦にNHKの番組が来て、応援中にルー大柴が指揮棒奪って自ら振り始めたりしたのが想い出に残ってる。

去年も書いたように、我が出身校は応援部が強力で、学校の公式応援歌(第3まであった)メインで組まれていたので、もっと華やかさが欲しいなとは思っていた。 反対に野球部は弱小だったので、公式戦での応援経験は実は1回しかなかったり。 そして3年生の時はコンクールの日程と被って、残念ながら応援に行けなかったり。

こないだたまたま大阪桐蔭対聖望学園の試合をテレビで観て、大阪桐蔭の吹奏楽部がアルヴァマーを本気モードで演奏していたので驚いた。

夜になってようやく時間できたので、robotics-ml、rmd-mlに送付。 si-divはメンバーじゃないからダメとか言われた。 RSJニュースは500文字制限がついたようで、必要最低限の情報だけ配信依頼。 そして告知30分後の参加応募者が6人。 速いなぁ。

と思わず言ってしまう状況。 頭が落ち着かない。

記事。 モラベックのパラドックスの解釈間違ってない? 結局、曖昧な情報から推論させようという話になってるし。 稲邑さんが学生時代にやってたことに近い感じ。

モラベックのパラドックスについてはWikipediaにも記事がある。 僕の見解では、そもそもこんなのパラドックスとは呼ばない。

記事。

だいぶ間が空いたようなそうでもないような。 本業以外の用務が結構溜まってしまってるので、消化していく。

もう終わっちゃってた展示会の紹介記事だけど、こんなの見つけた。 ゲェーッ!行きたかった! その名は魔改造たい!マ・カ・イ・ゾ・ウとか言ってみたかった。

今頃になって、という感じだが、これまでのところアップグレード成功率低い(結局インストールし直しになる確率が高い)ので腰が引けてた。 で、最初に気になったのはworkspace grid。 gnome-tweak-toolでextensionsを見ると"Workspace grid is looking for a new maintainer!"とか書いてあってアクティベートできない。 Chromium起ち上げてextensions.gnome.org開くも「GNOME Shell integration 拡張機能は実行されているものの、ネイティブホストコネクタが検出されません。コネクタのインストール手順についてはドキュメントを参照してください。」とか言われる。 gnome-shell-extensionsもchrome-gnome-shellもインストールされてるんだけどな…。 apt reinstall chrome-gnome-shellしてもダメ。 ChromiumでなくFirefoxで試しても結局同じ現象に。

ちなみにgnome-shell --versionするとGNOME Shell 3.36.9と出る。 これ関係あるんだろうか?

ワークスペース切り替え用キーバインドは已然有効になっていて、例えばShift+Ctrl+fで右のワークスペースに移動、としているのだが、Workspace gridが無効なので通常設定の縦並びワークスペースの2番目に移動する。 つまり気持ちとしては横に移動しているはずなのに、ウインドウは縦に流れる。 これは違和感ある。

懸案が幾つか片付いたので、OS/コンパイラ依存部をいじる。 以前少し調べたWindows判別マクロについて、ずばりな情報が見つからないのだが、参考になりそうなページにリンクしておく。

テクノ・シュタットの滝さんからメールがCCされてきて、何かと思ったらURの特異点についてTwitterで話題になっているそうな。 話題にした方々へのメールを律儀にも僕や中村先生、菅原くんにCC下さったということらしい。 滝さんらしいなと思った。 こういう任意の書簡での議論、最近やってなかったな。

記事。 Xiaomiが何か知らなかった。 スマフォの会社か。 見た目はスマートでなかなか綺麗だな。

この勉強会参加しようと思っていたのに、申込出来てなかったことに直前まで気付いてなかったorz

子供の付き添いでやってきた。 小手指で降りたのは初めて。 送り届けた後に少しだけ付近散策するも、1時間弱で暑さにめげて街まで戻る。

夜の迎えまで時間があったので、Humanoidsの査読1本終わらせたり、2段階単体法をデバッグしたり。

プレスリリース。 あれ、研究者向け販売再開するんですか?

記事。 バックヤードで飲料陳列にしぼることでハードル下げてきたな。

記事。 そもそもどうやって入力するの。

IROSのワークショップにextended abstractを投稿すべく、一日コワーキングスペースに入る。 なんとか夕方前に完了。 採択される自信は無いけど。

それから少しだけワイヤ駆動勉強の続き。 伸びと弛みの扱いがやっぱり難しい。 伸びが無いならば相補性問題になることは理解した。

ここら辺は弊社旧態然としていて、決まった期間に自ら有給を当てるというルールになっている。 子供らのスケジュールと重ねると最適な期間は別にあって、そこにさらに有給を当てなければならなくなったり。 休暇の取り方のフレキシビリティはやっぱり前職が高かった。

記事。 これは自分でも少し前に体験した。 このページが対策やその副作用について詳しくレポートしてくれている。 こういう情報をメーカーが自分で出してくれるのが、結局信頼にもつながって一番良いと思うんだけどな。

どれも中途半端になってる。いかん。

記事。

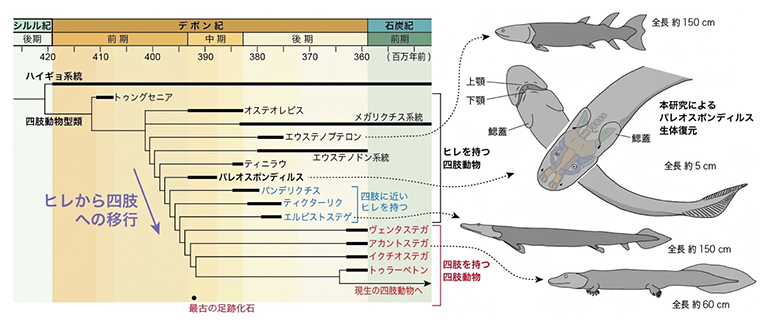

↓この図とか味わい深い。

形態からは、ユーステノプテロンよりも四肢動物に近いとはちょっと想像しづらいのだけど。

そして発見された個体はユーステノプテロンの最古例よりもずっと昔のものなんだな。

ここのワークショップと本店に行ってきた。 職人さんたちの鋏捌きが見事。 帰りは谷中銀座を通って日暮里へ。 根津近辺に通ってた頃は、近場にあると知りながら行く機会がないままだったんで、良かった。

息子が出たいというので参加してみた。 これ。 今まで見た折り紙の中で一番複雑な作りと感じた。 難易度の話ではなく構造の話。

ニュース。 思い切ったな。

息子と一緒にテレビで観る。 意味を伝えることの難しさを思う。 言葉で言うのは簡単だが。

終わった。 もうすぐ盆休みに入ることを思うと焦る。

残り時間が確実に減ってきている。 一方で沖縄の感染拡大は止まらないまま。 なんとか乗り越えねば。

やるべきことをなんとか片付けて帰路に就く。

記事。 ちょっと抵抗ある。

RSJニュースで流れてきたので参加。 金子先生と原田先生という子弟ご講演だ。 珍しい。

金子先生のお話を聴くと、心底研究を楽しんでらっしゃることが本当によく分かる。 元気を分けて頂けた。

そしてこの講演会に委員会外の聴講者を含めて70人集まったというのも、発足期にメンバーだった者として感慨深かった。

小澤先生の記事でおさらい。 分かった気になってたが実は理解が怪しかったあたりを確認。