養育費の強制執行の実行にあたって

下記の説明は、相手方を債務者、相手方の勤務先企業を第三債務者とし、勤務先企業から相手方へ支払われる給料等の賃金(以下、給与等と表記)に対して、毎月等、継続的に、養育費の強制執行(差押え)を行うことを前提としています。

このページ中において『命令が届く』とは、債権差押命令正本が届き、同命令の効力が生じることを意味しています。

強制執行を行うことによって、相手方が、勤務先企業から、精神的に極めて辛い思いをさせられる可能性があることを、あらかじめご認識下さい。

債権差押命令が届くまでの給与等について、第三債務者としての勤務先企業は、相手方を含めて支払うべき人に支払っていれば、それ以上の支払を行う義務はありません。

また、強制執行を行っても、相手方が勤務先を退職してしまった場合や、勤務先企業の担当者が、支払に非協力的(相手方に協力的)な可能性もあります。強制執行が認められれば、企業は従わなければなりませんが、中には違法であっても非協力的な人もいます。その状況での強制執行の申立は、かかる費用等を含めて無駄になる可能性があります。

状況によっては、第三債務者としての勤務先企業を被告として取立訴訟を起こし、勝訴したとしても、さらに支払わない場合は、その勤務先企業に強制執行を行って取り立てることになると思います。

但し、勤務先企業が非協力的か否かは個々の企業の問題ですので、一概には推測できません。

相手方については、非協力的なために強制執行をお考えのことと思います。人によっては、ごまかし、嘘を言ってでも感情に対して訴えかけて、強制執行を取り下げさせる人もいる様です。

なお、執行証書(強制執行認諾約款付き公正証書)取得後から強制執行の申立までの間にかかる費用は、通常、1万5000円〜2万円位です。詳細につきましては、養育費の強制執行の実行までの流れ『4.強制執行の申立書作成及び申立』に掲載の表より、『費用』欄をご参照下さい。

それらをご考慮の上、実行なさるのであれば、強制執行の申立にかかる費用が無駄になることを心配し、つい、勤務先企業(または勤務先と思われる企業)に、相手方が現時点で勤務しているか否かの在籍確認調査を、電話等で行いがちですが、それは上記に述べた内容等、相手方や勤務先企業の担当者に、拒否する口実や、強制執行を無駄に終わらせるための時間を作らせることから、すべきではないと思います。

通常、強制執行の命令は、相手方より先に勤務先企業へ届き、届いた時点で給与等が差し押さえられるため、仮に強制執行の命令が企業に届いた後で、相手方に給与等を支払ったとしても、勤務先企業は、差し押さえられた給与等から支払うべき金額を、差し押さえた債権者に支払うか、供託所へ供託する義務があります。

また、裁判所から送られてくる送達通知書には、相手方及び勤務先企業に命令が届いた日付が記載されています。

申立を行ってから命令が届くまでの期間は、勤務先企業は1週間程度ですが、相手方については、その方の事情により異なってしまい、下記に記載の【取立】に、直接的な影響を及ぼしますので、3〜4週間経過しても送達通知書が届かない場合は、裁判所へ問い合わせる必要があります。

債務者・第三債務者ともに、差押えの効力は、命令が届いた時点から生じますが、勤務先企業は、命令が届いてすぐに支払手続きに入る義務はありません。勤務先企業に命令が届いた時点で相手方にまだ支払っていない給与等のうち、支払う時期が経過した(支払う時期を迎えた)分に対して、相手方に命令が届いてから7日(申立を行ってから最短でも2週間程度)経過後から、順次、差し押さえた債権者に支払うか、供託しなければなりません。

但し、差し押さえた債権者に支払うか、供託するまでの間に、その給与等を差し押さえている人が他に存在した場合(二重差押え)、差し押さえた債権額の合計が、給与等の差押え可能な金額(下記に掲載)を超えた時には、勤務先企業は個人に支払うのではなく、供託しなければなりません。

複数の人が差し押さえた場合には、それぞれで分け合うことになりますので、極力、早目に支払ってもらうか、供託してもらえるようにすべきです。

なお、取り立てる場合は、相手方に命令が届いてから7日経過後から、直接、勤務先企業へ行って、取り立てるのが原則ですが、同日経過後から、差し押さえた債権者が勤務先企業の担当者と話し合いの上、差し押さえた債権者の振込手数料負担で口座振込の形式が一般的です。裁判所が代わりに、勤務先企業の担当者と話し合いを行うことはしません。

給与等の差し押さえられる範囲

定期的に受け取る給与等は生活費を支えるためのものとして、その金額の一定部分が差押え禁止範囲になっています。

下記は、毎月受け取る給与等で、禁止された範囲を除いた、差押え可能な金額の上限を表示しています。

1回分の給与等から【所得税等の税金・年金掛金等を控除した金額】が対象金額となり、対象金額が下記条件の場合によって、1回分の給与等での差押え可能な上限が異なります。

| 請求債権 | 差押債権 | ||

|---|---|---|---|

| 定期金債権 (養育費等) | 条件 | 66万円以下の場合 | 66万円を超える場合 |

| 上限 | 対象金額の1/2 (最高33万円) | 対象金額から33万円を差し引いた金額 | |

| 一般債権 (財産分与等) | 条件 | 44万円以下の場合 | 44万円を超える場合 |

| 上限 | 対象金額の1/4 (最高11万円) | 対象金額から33万円を差し引いた金額 | |

また、役員報酬等は、対象金額(所得税等の税金・年金掛金等を控除した金額)から、差押えを禁止する範囲が設定されていません。対象金額が上限です。

但し、差し押さえた側及び債務者ともに、強制執行の執行裁判所に対して、差押禁止債権の範囲の変更を求めることができます。その場合には、裁判所は、差し押さえた側及び債務者の生活等を考慮して、差押え可能な金額の範囲(差押禁止の範囲)の増減を調整しますので、上記掲載の内容が変更される可能性があります。

併せて、養育費の増(減)額の調停も請求可能なことも考慮に入れる必要があります。

養育費の強制執行は、相手方や勤務先企業の動向によっては、スムーズに進展しない場合があることも踏まえてお考えになった上で、冷静に落ち着いて、長期間かかることも視野に入れた対応が必要になるのではないかと思います。

もっとも、相手方の観点では、上記の債務者としての権利は、権利として認められているだけであって、突然、差押命令が届くと、権利を行使する方法が面倒くさい,時間的に仕事との日程調整がつかない等の理由により、また、精神的にも準備を整えて安定させるまでに時間がかかることもあり、権利が行使しにくくなってしまい、結局何もできないまま、命令に従っていることが現実的にあり得ます。

なお、強制執行の申立自体は、手間はかかりますが、ご自身でなさることができます。しかし、スムーズに進展しなかった場合や状況がこじれてしまう様な場合には、無理をしてご自身で解決しようとせず、弁護士さん等、当該業務が行える法律家をお訪ねになることをお勧め致します。(報酬金額等は、弁護士さん等へ直接お問い合わせ下さい。)

申立書は各裁判所の裁量により、個別に判断している内容も含まれるため、裁判所に問い合わせながら、作成していきます。

以上をご考慮の上、強制執行を『実行しよう!』または、『検討してみよう』とお考えの方で、比較的安価に申立を行うことをお考えであれば、ご自身で申立書の作成及び手続きをなさることをお考え下さい。

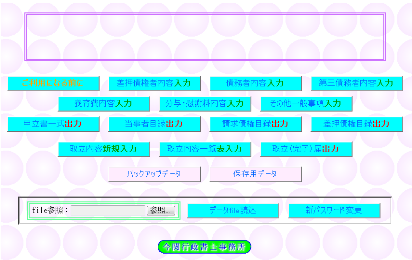

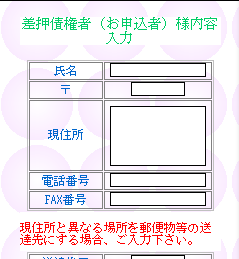

申立書作成ページの基本的な使い方イメージをご覧になって頂き、ご利用の上、お気に召して頂いた際に、お申し込み下されば幸いに存じます。

『作成ページ』のご利用をご希望の方は、下記に該当の方は無料/ご自身で申立書を印刷なさる方1200円/申立書の印刷をご依頼の方1900円(印刷代・送料込み) です。

PC版・携帯版ともに印刷及びデータ送信による印刷のご依頼以外は、すべて無料でご利用頂けます。

下の図のPC版をクリックして、基本的な使い方イメージをご覧になって下さい。

大変失礼ながら、もし、家計がお苦しいようでしたら、ぜひともお考え下さい。

| PC版(縦横共約1/2) | 携帯版(原寸大) |

|---|---|

|

|

|

携帯版はXHTML形式のため、Internet Explorer では表示できませんが、他のブラウザでは、携帯ブラウザを含め、多くのブラウザで表示できます。 |

| 携帯版URL:https://nsf.tc/~advice/cgi-bin/user/divorce/execution/mobileInputForm.cgi | |

|---|---|