■2007.12.29 (fri) 半島を出よ 遅ればせながら村上龍の『半島を出よ』を読みました。 北朝鮮の反乱軍が福岡を占拠するという内容はご存知の方も多いと思います。 最近読んだ小説の中で群を抜く情報量。 半端な数ではない取材を重ね、その拡がりと深さに驚きます。 「情報の表現力」とでも言えそうな小説です。 極端に言うと情報を羅列することによって現代日本を見事に批評しています。 数年前にベストセラーになった『13歳のハローワーク』と意味は違うでしょうが重なるように思います。 あとがきで作者が「北朝鮮のコマンドを語り部に出来るわけがないが、プロローグを書き始めた。 書けるわけがないが、書かないと始まらないと思いながら、最後まで書き続けた」と書いています。 いい言葉です。つくることの本質であるように思います。 今年もお世話になった方々ありがとうございました。 みなさん、よいお年をお迎えください。 |

| ■2007.12.04 (tue) 根来塗洗面 先日、以前和歌山で住宅を施工していただいた平田建設から根来塗塗師の曙山(しょざん)さんとの コラボレーションで洗面カウンターを制作したので見てみないかと連絡をいただきました。 根来塗とは、和歌山県岩出町の根来寺で生まれた漆器で、鎌倉期から南北朝時代にかけて隆盛を極めたこの寺で 数千人にも上る僧たちが日常に使う什器として、大量に生産されたものです。 輪島塗など各地の漆器はこの根来塗がルーツになっています。 骨董の世界では、モノ自体が少ないために非常に高価で取引され、本来は茶道具などによく用いられることが多く このような洗面での利用は初めての試みです。 この漆器の面白いのは、使っていく中で表面の朱塗が擦れ、下塗りの黒漆が現れて使い込むほどに味わいが でるところ。その擦れた模様に呼び名までついているそうです。 形式美ではなく、用の美を楽しむこの漆器の魅力は、人の手に優しい質感はもちろんですが、 木を削りだしたフォルムがそのものの美しさではないかと思います。 木の国といわれる和歌山で発祥した器。やはり、環境と生活デザインは密接な関係にあります。   ○根来寺根来塗展-曙山とその弟子たち-が下記にて催されます。お近くの方は是非。 会期:12月6日(木)~12日(水) 会場:和歌山近鉄5階画廊 |

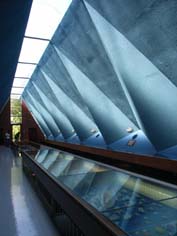

| ■2007.11.29 (thu) ゼミ旅行2007 ② 10/21 朝6時起床。ほとんど寝てませんがゼミ旅行2日目。 コンビニで朝ご飯を買出し、宇和島から南下して外泊(そとどまり)の集落へ。 海の石を段上に積み上げ造成した谷あいにある小さな漁村集落です。 地形に添って積み上げられた石垣は、海からの風雨から家を守り、石垣と家の間に生まれた路地のような空間が タテヨコにつながり、良質な密度で村を形成しています。 環境と生活から生まれた集落のデザインはモノつくりのヒントがたくさん発見できます。   谷間の外泊集落 積み上げれれた石垣 祠も作られている   石垣と家の間の路地空間 路地と家の関係も面白い 土佐清水市まで移動し、修復された海のギャラリー(設計:林雅子)へ。 以前から訪れて見たかった建築にやっと来ることができました。 「海」というイメージをさまざまな方法で拡げた本当に美しい建築です。 2枚貝をイメージさせる外観や1階の海底から2階に上がったときのきらめくような空間は 海育ちの僕にとって本当に海の中を揺らめいているような体験でした。   外観 折板構造の屋根   1階展示スペースは海底の様 1階からの見上げ   階段を通して2階を見る 2階展示スペース   揺れ動くような空間 海を眺める庇下のテラス 高知市へ移動し、牧野富太郎記念館[高知県立牧野植物園](設計:内藤廣)へ。 長時間の車移動とここは3度目ということもあり、エントランスホールを少し見て学生が見学している間に 館内のカフェで休憩をとりました。ふー 最後の見学先の市内にある沢田マンションへ。ここは施主自らが建てた自力建設の集合住宅です。 いわゆる計画といったものはなく、手で考え造った空間は、何度見てもダイナミックで刺激的なものです。 沢田マンションについては、「沢田マンション物語」に人と過激な過程が詳しく書かれています。 最近では、ここに住むために若い人が大阪やら九州などから高知に引っ越してくるそうです。 こういったものまで、ファッション化或いはサブカル化しているのでしょうか?     |

■2007.11.06 (tue) ゼミ旅行2007 ① 先月10/20~21にかけて四国にゼミ旅行に行ってきました。 毎年夏に催されていますが、今年はこの日記でもご紹介させていただいた団地改修プロジェクトのために 10月まで延びてしまいました。 先生3人を含む11名、車3台に分かれて高松から松山、八幡浜、高知、1100kmを巡ってきました。 10/20 朝6時に大阪を出て9時に高松の栗林公園に着きました。栗林公園は23歳のときに訪れて以来24年ぶりです。 開門したばかりの園内に入り、中国人団体客の間をぬってお目当ての掬月亭に直行しました。 朝一番を狙って行ったかいがあり、観光客は無く、僕たちのグループだけです。 東から差し込む日差しと目の前の池を反射した光が格天井に映り込む本当に良い時間に訪れました。 裏の山から連続するランドスケープの中で掬月亭は、舟のように揺らめいて、心地良いスケールと抜けの空間を 堪能しました。   北側外観 山から池へ連続するランドスケープ   一の間から二の間を通して池を見る 池と縁(舟の舳先のよう)   一の間と二の間の天井見上げ 村野藤吾が「なだ万」で模した菱格子の大床 掬月亭を出て、丹下健三設計の香川県庁舎へ向いました。ここも栗林公園と同じ24年ぶりです。 議場下のピロティは、市民の広場的な空間になって本来のピロティを実現しています。 想像を超える天井高さと道路から見えるピロティ越しの庭の効果で建物への人の引き込みが巧みに演出されています。 コルビジェ的な力強い近代建築に対して、柱・梁で構成された繊細な日本的モダニズム建築を発見したとき丹下さんは きっとガッツポーズでしょう。建築とナショナリズムが極めて密接な関係にあった時代の傑作です。 久々に訪れた建築は、以前見えたものと違うものが見え、新たな発見がありました。   高層部南側 道路反対側からピロティと奥の庭を見る   議場下のピロティ ピロティからホールを見る。足元が透いている 高速に乗り、松山へ移動。愛媛を拠点に活躍されている建築家の武智さんと昼食を一緒にしながら、 夕方訪れる日土小学校の保存改修に関する興味深いお話をうかがった。 最近出来た伊丹十三記念館(設計:中村好文)へ。うーん・・・   右本館と愛車ベントレーの展示小屋 中庭と回廊 20分ほど見て、高速で大洲市の臥龍山荘へ。肱川を眼前に明治に建てられた農家や民家の雰囲気を保ちつつ数奇屋の 味わいを持った山荘です。先日亡くなった黒川紀章氏は数奇屋のさまざまな面白みを絶賛していたようですが、 生木を柱にしたり、素材のさまざまな操作が少しキワモノにも見えなくもありません。 瓦が埋め込まれた均整のとれた築地塀と塀越しに見る茅葺きの大屋根とのバランスは民家的な質素な美しさと迫力を 感じさせます。     臥龍院の縁と大屋根 肱川を眼前に望む不老庵 八幡浜の日土小学校へ。以前から訪れてみたかった山間の小さな集落の木造小学校は、DOCOMOMOにも登録 されているモダニズム建築です。グランド側から見た全景は、山を背景に渡り廊下を挟んで左右が違うデザインで、 細く細やかな窓枠や薄い瓦屋根など立面の美しさが際立って、非常に繊細な表情をしています。 反対の川側に廻り、みかん畑の中からみると川にはみ出したバルコニーや階段が建築と川との距離を縮めています。 生徒が川に飛び込む様子が想像出来て、ここでしか出来ない小学校の姿を見せています。 ただ、残念なことに老朽化で安全性が保たれておらず、川沿いのコンクリートデッキやバルコニーにはネットが 張られ使用できなくなっています。 日土小学校は、文化財として現小学校を保存改修する方向で話が進んでいるようです。見学の最後にグランドで ソフトボールをしていた父兄の方に少しお話を聞くことができました。ご自身もこの小学校を卒業され、今も子供が ここに通う親として、子供の安全性や小学校建築のあり方、保存の考えなど住民としてのリアルな意見は、建築に 携わる側の人間としてこの古びれた美しい建築を前に聞くと、学生共々建築の社会性を改めて考えさせられました。 「建築は使われてなんぼ。特に小学校はそういうものだと思います。」学生の力強い言葉も飛び出しました。 どのような姿で甦るのか、期待したいと思います。 宇和島まで移動し、ホテルで朝2時半まで卒業設計の途中講評をして3時に就寝。お疲れさんでした。   グランド側の外観 川側の外観。川にはみ出るバルコニー   川に飛び出る鉄骨階段 川の上に浮いてます 外からガラス越しに見た玄関 |