■2006.10.30 (mon) 昨日10/29に建築とサッカーが好きな建築家を中心に年1回開催されるサッカー大会A-cup2006がありました。 今年は茨城県神栖市波崎という東京からバスで2時間半という場所で行われました。 ソレッテ大阪としては昨年に引き続き2回目の参加です。 今年は昨年よりまたチームが増え、全国から33チーム約700人が参加する大きな大会となりました。 全体練習があまり出来なかったにもかかわらず、準決勝まで進み3位という好結果でした。 ソレッテ大阪は、それぞれがふだん別々の環境で学校や仕事をしているため、全体でなかなか顔を合わすことはないですが、 社会人、学生関係なくフラットにつながり、ひとつの環境を共有しています。 今年は練習や試合を重ねることに非常にまとまりのあるいいチームになりました。 若い人に引っ張られて熱くなったり、ちょっとウルウルきたりと気持ちがいいメンバーと気持ちのいい空間にいれたことで 本当に幸せな気持ちになりました。 10/28にみんなで東京で待ち合わせし、その日は建築見学をしました。 ソレッテ大阪ではせっかく東京に行くのにサッカーだけなんてことはせず、もちろん建築も見ます。 その日は、吉岡賞を受賞している故朝倉則幸(GK設計)設計のTH-1、遠藤政樹さんの住宅現場を見学後 東京オペラシティで行われている伊東豊雄建築展を見ました。 TH-1は、住宅として設計されましたが今は朝倉夫人ガ主宰する工務店TH-1の事務所にも使われています。 白いテント張りの屋根がスキップフロアで構成された内部空間を覆っています。 テントを透過したやさしい光は、時間と共に刻々と内部空間を変えていきます。 その変化は、陰影がはっきりした劇的なものではなく、薄い雲におおわれたような落着いた穏やかな変化です。 それがこの住宅独特の居心地を創り出しています。 伊東豊雄の展覧会は、モノの持つ力を実感でき、建築展そのもが空間体験となっている 最近の建築展では1番の見ごたえでした。   |

■2006.10.26 (thu) 午後からWorksにあるDog-Runに行ってきました。 昨年末竣工してから初めてです。引越後1~2ヶ月して少し落着かれた頃にお伺いすることが多いのですが、 クライアントと僕の都合がなかなか合わず、お伺いできないまま1年も過ぎてしまいました。 この住宅は、Dog-Runという名前の通り、犬のために建てられた住宅です。 クライアントが始めて事務所に来られたときのことが今でも忘れられません。 「犬小屋を作ってください。そこに僕らが住みますから」 この言葉から全てが始まりました。犬のための階段の原寸模型をつくり、実際に犬に上り下りしてもらって 寸法を決めました。計画はこの階段によってほとんどが決まっていきました。 少しドキドキしながら家の前に立つと2階の窓から2匹の犬がこちらを見ています。 内部に入るとあちこち舐めまわされて大歓迎してくれました。 そしてリビングに上がると感動の瞬間がおとずれました。 犬のためにつくられた階段を2匹の犬がけなげなくらい大急ぎで上がったり下がったり、走り回っています。 1階から3階まで10秒とかからず上がっていき、下りてきます。 この家は犬に喜んでもらわないと失敗だと思い、今日はその合格発表のような気持ちで行きました。 大きな犬小屋で2匹の犬の息使いとご夫妻の笑顔をみて本当に幸せな気持ちになりました。   犬によって決められた階段を人も犬も上り下り   犬が外を見るために設けられた開口部 走り回ってちょっとお疲れ |

■2006.10.20 (fri) ストックホルム市庁舎 8/17 ストックホルム市立図書館を後にして地下鉄でストックホルム市庁舎(1923)へ。 駅から水辺(湖)の道を歩いていくとさまざまな船が係留されており、まるで小さな建築が水に浮いているようで 見ていて楽しい。市庁舎はその端に位置しており、スウェーデンのナショナルロマンティズム様式の庭と建築が 美しい風景を作り出しています。ここはノーベル賞授賞式と晩餐会が行なわれることでも有名なところです。 ちょうど正午からのガイドツアーに間に合ったので参加しました。 内部をめぐるうちに午前中に感動したばかりのアスプルンドへの影響を感じずにはおれませんでした。 内部空間の構成の仕方、仕上、光の入り方など参考にしているだろうと思われることが発見できました。 その後ガムラスタン(旧市街)まで徒歩移動し、あまり考えもせず狭い路地に面したイタメシ屋に入りました。 北欧の静かな街と人々の中で、「店員も観光客もイタリア人はうるさいランチ」を楽しみ、 アスプルンド設計の本当に静かな「森の火葬場」へ向かいました。       ノーベル賞受賞の晩餐会が行われる「青の間」 議場 |

■2006.10.11 (thu) 10/7 OCTに建築家竹原義二さんを迎えての2回目の講演会。 今回は、講演会のイベントとして4つのグループが教室、階段を使ってさまざまな展示を行ないました。 「玉串川の家」のウチ・ソトの関係を読み込んだダンボール模型や竹原建築の長さと高さのデーターを調べ、 それをゴムで表現した空間インスタレーション、竹原空間の繋がりを読み替えて毛糸でつくった喫煙スペース、 竹原建築を体験的なスペースをつくりリゾート化する試み、竹原建築の素材パネルなど 竹原空間を使って新たに空間を創りだすといったコンセプトも実現できてなかなかおもしろい展示となりました。 イベント前日は学校に泊り込んでの制作になりましたが、学生にとっては授業とは違う建築との関わりあい方や 1年生と2年生との学年を超えた交流ができ、それだけでもイベントをした意味がありました。 竹原さんにはそれぞれのグループに批評とアドバイスをいただき、 講演会後も懇親会に参加していただいて竹原さんの人柄と建築に触れられた1日となりました。      |

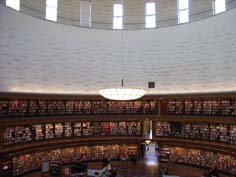

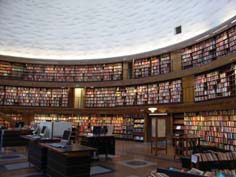

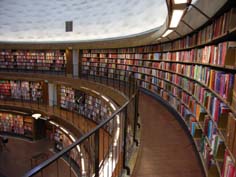

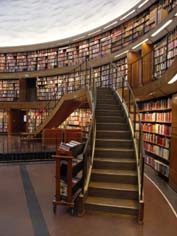

■2006.9.28 (thu) ストックホルム市立図書館 Ⅱ 8/17 あせったままインフォメーションを探します。エントランスホールの左側にあるドアを通り抜け、 周りを見渡しても本を読む子供の姿が目立ちそれらしきものはありません。 エントランスホールに戻って今度は右側のドアを通り抜けると大きなカウンターがあり、 女性のスタッフが3人いました。1人は何かの作業中であとの2人は接客中です。 その中の一番優しそうな顔をしたスタッフが空くのを待って満面の笑みで「図書室を見学したいのですが…」と 拙い英語でお願いしました。「あなたは建築家?」「そうです。日本から来ました」まっすぐ目を見て答えると 「OK、10分間なら入ってもいいですよ。鍵を開けるから見学して、出るときにはドアを閉めておいて。 じゃどうぞ」 よかったあァ!心の中で大きなガッツポーズです。 天使に見えたその人の後についてエントランスホールに戻り、鍵を開けてもらいました。 お礼を言っていよいよ図書室へ。階段を数段上がり、上を見上げた途端でしたゾクゾクゾクっという寒さ、 そう背中から頭のてっぺんに電気が走りました。空間で身体が震えたのです。なんと幸せな瞬間なのでしょう。 大きな筒状空間の曲面壁には艶やかな色の本がびっしりと埋め尽くされ、上部からはやわらかい光がふりそそぎ 身体全体を包み込みます。このような細かなそして優しい光に抱かれた体験は初めてです。 高さ25m、直径28mのこの空間は、上部約2/3の波打った白いスタッコ壁と下部1/3の本棚の 大きくふたつに分けられています。スタッコの壁はさらに上下でふたつに分けられ、上部の360度めぐる曲面壁に 均等に開けられらた窓から差し込んだ太陽光は、複雑な反射と拡散を繰り返しながら、 ゆっくりとこの図書室の中を下りてきます。下部の本棚も3段に分けられ、段状にずれています。 波打ったスタッコ壁は高さにより波の大きさがすこしずつ変えられ、本棚上部の板もよく見ると3種類の木目により 仕上られています。このようなさまざまなズレや分節が繰り返され、そこに真鍮の手摺や照明器具などの 細かなデザインが重なり合うことで大変優雅な光の空間を創り出しています。 この図書室には各階に数ヶ所の出入り口があります。例えば、図書室から閲覧室へ行きその中の階段を上がって この図書室に出てくるとか、円筒形の図書室に沿った階段で2階に上がり、 そこからいったん出て裏にある階段で3階に上がってまた図書室に出るとかさまざまな経路が用意され、 本来はじっと本を読む空間なのに動いていて楽しい空間であることも魅力のひとつになっています。 夏休み前、学生に「震えるような空間と出会ってください」と話しました。 僕自身最近では、東京カテドラル教会で同じような空間による震えを体験しましたが こういった体験は、自分自身の肉体に刻まれていき、そのことがモノを創る原動力や持続力になっていくのです。 10分という約束も忘れ、時計を見るとすでに1時間が経過しておりました。         |

■2006.9.22 (fri) ストックホルム市立図書館 Ⅰ 8/17 快晴ながら少し肌寒く、Tシャツの上にヤッケを1枚着てホテルを出発。 まずはスウェーデンの建築家エリック・グンナール・アスプルンド設計のストックホルム市立図書館(1928年)へ。 地下鉄Radmansgatan駅を降り歩くこと数分、並木と公園の緑の向こうに赤茶色の大きな円筒が見えてきました。 隣接する公園から見上げると下部の直方体から円筒が突き出た単純で力強い構成はまさしく神殿のようですが、 建物周辺の植栽や外壁のレリーフ、窓の大きさと配置、外壁の薄いレンガ色などの効果か威圧的な印象は全くなく、 木々に囲まれた風景は非常に端正で美しかったです。 それはもちろん北欧古典主義の全体のプロポーションの美しさでもあります。 正面に回ると階段状のスロープ(?)が玄関の門型フレームまで延びて人を誘い込みます。 ただ、階段の両側には後で造られたショップがあり、これが全体の印象を悪くしています。 1階分上がった階段の両側には北欧の青黒い石が乱貼された小さな広場があります。石の目地からは草が生え、 道路から少し上がっていることもあって図書館前の静かな公共空間となっています (アスプルンドテラスというかなりベタな名前の屋台オープンカフェもありました)。 窓廻りやレリーフ、基壇の細部のデザインを見ながらさらに階段を数段上がり、 ドキドキしながら回転扉をまわして中に入ると前方にベニヤのバリケードと案内板。 アレっと思いつつその上に目を向けるとウヮー!と思わず小さな声をもらしていました。 お目当ての開架式の図書室が少しだけ見えています。ほんの少しだけ見えるその姿でこの図書室が 見たことも感じたこともないようなただ事ではない空間であることが伝わってきます。 心落ち着かせて案内を読むと防火設備工事のため中には入れないとのこと。エー!今度は大きな声が出ました。 バリケードにはドアが付いていたのでノブを回しましたが鍵がかかっています。 ここまで来てまさに天国から地獄へといった気分です。(つづく)   |

■2006.9.7 (thu) 書き込みするのが恥ずかしいくらい久々です。 現場だ、学校だ、なんだかんだでバタバタしてしまい、ついつい今になってしまいました。 よくよく考えるとこれでは日記になっていないですね。 まあ、なるべく日記に近づけるようにがんばります。(ホンマかいな?) 実は、8/16~28まで北欧(スウェーデンとフィンランド)に行ってきました。 独立してからこんなに長く休んだのは(事務所に行かなかったのは)初めてです。 そこで出会った建築やモノ、人についてすこしづつ書いていこうと思います。 今回はその1回目です。 8/16 関空11:00発フィンエアーのムーミンジェットでヘルシンキへ。 空からは佐渡島やロシアの赤い大地がきれいに見えました。 緑と湖と畑の平坦な風景を見ながらヘルシンキに到着。約10時間のフライトです。 約1時間半のトランジット後1時間でスウェーデンの首都ストックホルムに17:00到着。 激しい夕立の中、空港から連結バスでセントラルステーションへ。 市内の便利なところにあるホテルの予約が取れていなかったため地下鉄に乗り換えて移動。 ストックホルムの地下鉄は固い岩盤を掘って出来ています。 岩盤であるためかなりの深さで掘られており、乗り換えるときなど すごく長いエスカレーターで下っていくため、まるで地下世界に吸い込まれていくようです。 その岩盤にコンペで選ばれたアーティストがさまざまな色を塗り、絵を描き、アートを創っています。 (日本人も選ばれて作品をのこしているそうです) それぞれが個性的なホームは、慣れれば駅名を確認にしなくてもどの駅かすぐにわかります。 写真はその一部です。個人的には岩盤を生かしきったあっと思うものはなかったのですが 一部そのままのこされた岩盤はすごく迫力があり、何か初源的な空間、建築を感じました。 思ったよりもホテルが近かったのと、ショッピングモールの中にエントランスがあったので 少し迷ったりもしましたが、何とか無事にホテルに到着しました。 少し郊外だったためかホテルから見える景色は、なんか大阪で言うと千里中央みたいな感じで ちょっとシラケ気分で晩ご飯を食べ、フライトの疲れと次の日のためにこの日は早く寝ました。   ストックホルムの地下鉄    アートと同じ絵の刺青の叔父さん |

■2006.7.15 (sat) すごく久しぶりの書き込みです。 午後からOCTで竹原義二さんの講演会。1、2年生を対象に建築の初学者に向けたお話しをしてくださいました。 自身がすごく影響を受けた閑谷学校、イサム・ノグチのアトリエ、家・高山寺や慈光院などの日本建築や 清家清、増沢洵、安藤、篠原一男、伊東豊雄などバイブルとしての住宅から自邸の101番目の家まで デザインの考え方や建築を考えるエネルギーを勢力的に語ってくださったいい講演会でした。 夜に、古本屋の現場へ。来週には竣工です。 ここ何週間での出来事など 6/27 某ゼネコンで行われた伊東豊雄の講演会に。仙台以降今自身が考えておられることを語られた。 人間のプリミティブな部分に訴える空間、子供のように建築を育てる(個人から社会へ)、 公共建築への気持ちの変化、モノの持つ力などなど。 ものすごく清清しい気持ちになった講演会でした。 6/30 奈良へ。近藤英夫さんが設計した住宅の見学会。 その帰りに奈良町あたりをぶらぶらし、奈良町センターや師匠の北村陸夫さんの作品や妹島和世さんの作品を見て 景観とは何かを改めて考えました。当たり前のことですけど形を踏襲することだけでは決してありません。 帰阪後そのままゼミの飲み会へ。 7/02 法隆寺の横に建つ大西崇之さん設計の住宅の見学会へ。 法隆寺横というちょっと力が入りそうな場所ですが、それをさらりとまるでリノベーションのような 作り方(もちろん新築)をしたいい感じで力の抜けた住宅でした。 景観地区の中にさりげなく佇む外観も良いし、内部の計画もおもしろかったです。 全体はざっくりとした木の仕上ですが、その中で赤や紫色のスエード調のクロスを貼った 夫人の部屋はかなりのインパクトです。 うまく色のグラデーションをつかって奥行き感をだしており、色気のある空間でした。 この色の部屋から法隆寺の景観地区を見るのは何とも不思議な感じ。 ここでも景観地区のことを少し考えました。景観地区をうまくひっくり返しています。 |