| 2008 7/17(木曜日) プロバイダーの、メールサーバ仕様変更実施により「お問合わせ」して頂いたメールがこちらへ全く届かないという状況になっていました。 ホームページ「お問合わせ」より、メンテナンスの依頼をしたが「返信が来ない」という方もおられると思います。大変ご迷惑をお掛けして申し訳御座いません。この場をお借りしてお詫び申し上げます。 現在、障害も復旧しつつ「お問合わせ」メールの受信も可能となっております。お時間が許すようであれば、再度「お問合わせ」、メンテナンス依頼をして頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い致します。 |

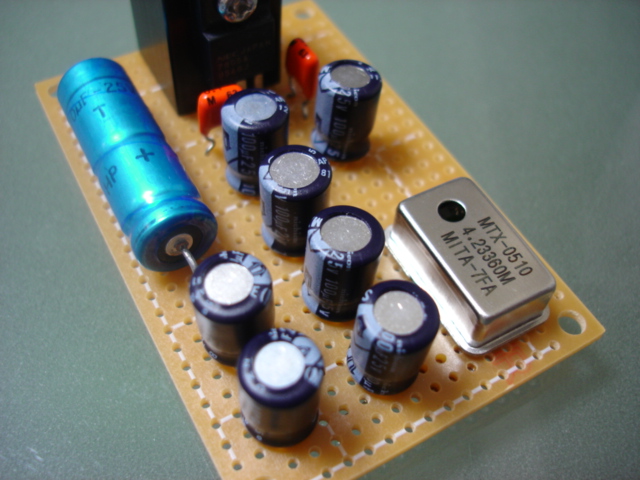

| 10/23(火曜日) クロック(発振器)用電源&発振器 どうしても、「クロックを交換したい」という方もいらっしゃるようですので、作ってみました。コンデンサは、CD−34の電源部と同じ銘柄の物を使用しています。 (ご希望される方はメンテナンスご依頼の際にお知らせください) (使用する部品等は、その一部が変更又は追加仕様となる場合があります) |

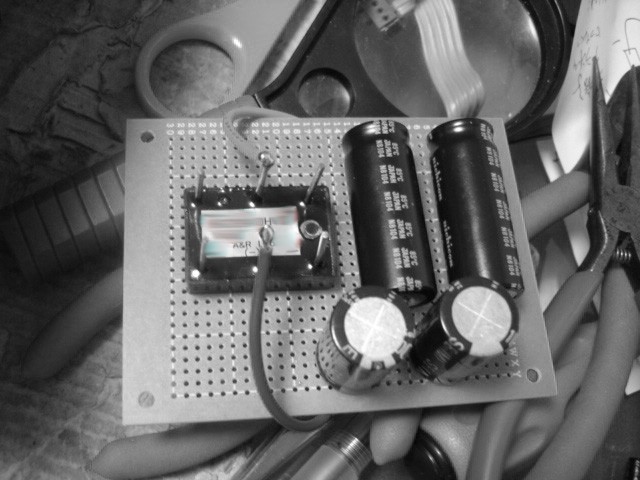

| 出川式第2世代電源モジュール & +α(プラスアルファア) 価格も結構しますので、「本当に効果があるのだろうか?」と考えて、導入するのを「躊躇」している方もいると思いますが、噂は「本物」です。 active audioでは、第2世代電源モジュールの導入と、装着部品の選定・追加等で確実な音質UPを目指した仕様とし、ご提供したいと考えています。現在、Ver.1の最終段階手前の音質調整中です。実際には下記写真と異なり、部品数がもう少し増える仕様になるのではないかと思っています。Yahoo!オク出品も実現出来そうです。 |

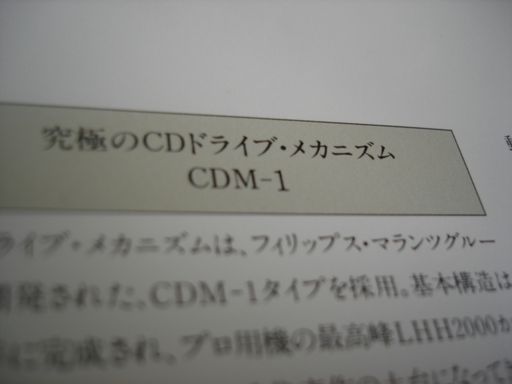

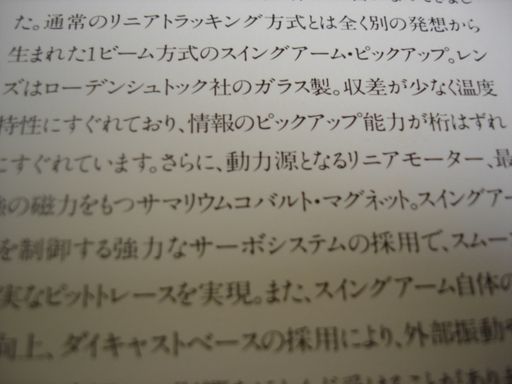

| 8/14(火曜日) メカ CDM-1 (レンズの色以外にも・・・。) フィリップス・マランツグループで開発されたドライブメカニズム「CDM-1」。 当時のプロ用機の最高峰PhilipsのLHH2000をはじめ、多くのメーカー(数々の名機に採用されています)。基本構造は1983年に完成されていて変わりませんが(改良・改善)されている箇所はあります。すべての箇所を紹介できなくて申し訳ございませんが(下2枚の4分割写真は、すべてCDM-1です)。ひと目で「違う」と解る箇所もあれば、どこが「違うのだろう?」と、変更箇所も様々です。 CD−34に使用されているメカ(下の写真)では、 4分割写真1枚目の右下 4分割写真2枚目の左下、右下 となります。 |

| 7/12(木日曜日) CD−34後期型 CD−34の中で一番多く流通しているタイプは「後期型」ですが、実は同じ後期型であっても数種類「タイプの違う筐体」があります。装着部品の組み合わせ次第では、音のエネルギーバランスもだいぶ違っています。 使用頻度や状態(良・悪)の差で 筐体により「音に違いがある」というのはよく知られている事ですが、CD−34はそれ以外にも他の機種では中々見られない隠された秘密がいっぱいあります。 こちら で確認できます。   |

| 5/27(日曜日) RCAジャック取付 オリジナルのRCAコードの劣化/断線や損傷等により、必要に迫られてRCAジャックをどうしても取付したいと思っている方も数多くいらっしゃるようですのでRCAジャックの取付も始めました。 (ご希望される方はメンテナンスご依頼の際にお知らせください) *下写真2枚は取付例です。 |

| 3/22(木曜日) 2種類のピックアップレンズ 下の写真1枚目(レンズ色 ブルー)主に初期タイプ1で使用されています。初期タイプ2、後期型は写真2枚目(レンズ色 クリアー)が多く使われていますが(レンズ色 ブルー)の場合もあります。 *各タイプで音に違いのあるCD-34ですが、ピックアップによる音の違いは「殆どない」と思います。違いの原因は他にあります。 |

| 1/30(火曜日) 初期タイプ2で放熱板が19枚「後期型」とは羽部分の厚さが違う物もあるようです(確認済み)。 CD-34は大きくわけて(3種類)発売されています 初期型タイプ1、初期型タイプ2、後期型と勝手に呼んでますが、シリアルNo や○○基盤でも判断する事が出来ます。 初期タイプ1 初期タイプ2 後期型 の順に、改良を重ねて発売されたのだと思います。それぞれ「音も違います」。 |

| タイプ別RCAコードの写真です。↓ *後期型は初期タイプ1、初期タイプ2に比べ「太く短い」です。 *初期タイプ2は、ご覧のように2種類ありますがほとんど同じです。 |

| タイプの見分け方について 初期タイプ1 放熱板18枚 RCAコード長さ 約160cm 初期タイプ2 放熱板18枚 RCAコード長さ 約160cm 後期型 放熱板19枚 RCAコード長さ 約120cm(L側・黒い方に白線あり) 初期タイプ1と初期タイプ2の違いについては、外観による判断は困難です。天板を外して基盤を見ないと区別できません。 |

| 下写真は、電源基盤のメンテナンスの際に撮影したもので放熱板は18(枚羽)仕様。「初期型タイプ2」です。 |

| 放熱板18(枚羽)仕様は、初期型タイプ1、タイプ2、の両方に使用されています。後期型が、19(枚羽)仕様となっています。*放熱板の仕様による音の違いは「殆どありません」。 ●聴く人によって好みも違いますので、どの時期に製造されたどのタイプの「音が良い」 というのもありません。それぞれ、素晴らしい音色を聴かせてくれます。一般的に言われている「CD-34の音」と言うのであれば???になりますが、公表しますと(優劣)と受け取られかねないので伏せさせて頂きます。ご了承ください。 |

| シリアルNo について 例えば AH01541 000000034 であったとした場合、数字も若いので初期タイプなのでは?と思われがちですが答えは×です。この番号に近いNo を所有してますが、「後期型」になります。AHからはじまる上段の番号が決め手になると思われます。 |

| active audioでは marantzのCDプレイヤー、CD-34のメンテナンスをしています。こちらのサイトでは、active audioが行うCD-34の「メンテナンス概要」をご案内し、安心してメンテナンスの依頼が出来るように努めて参ります。ギャラリーでは、普段ご覧になれない本体内部の写真が見れるようにしたいと思っています。このサイトは、2006年11月21日(火曜日)に立ち上げました。資料写真もまだありますので項目も増やし写真も徐々にUPして行く予定です。 CD-34は、その「親しみやすいデジタルサウンド」で多くのオーディオファンを魅了し今も愛用され続けています。しかしながら、1985年に発売されてもう20年以上が経ちました。active audioではCD-34を「少しでも永く使って行きたい」とお考えの方に、ご要望に沿ったメンテナンスはもちろん、提案型のメンテナンスのご提供もして行きたいと思っています。喜んで頂けることを第一に考え、お役に立てればと思っています。どうぞ、よろしくお願い致します。 |

|

本ホームページ掲載内容・写真の無断転載を禁じます。