情報公開請求の記録 [その2] データ分析 (2008年6月17日作成)

死亡鳥報告には疑問点が多々ありますが、現在、この平成18年度の報告しか入手できません。ですから、この平成18年度報告を詳細に分析して、実際には、どのような死亡事故が、どれくらいの頻度で起こっているのか調査地ごとに検証しました。

(注記)データ入力時、文字・数字が読みとれないケースがありました。また、原始データの合計と個別データの合計が一致しないケースもありました。入力ミスも部分的にはあると思われますが、大局には影響しないと考えてそのまま集計に使いました。

1.どのような死亡事故が起こるのか

調査時にはどのような死亡事故がおこってるのでしょうか。生データは集計結果を見ていただくとして((1)落鳥集計, (2)届出内容集計, (3)捕獲鳥種集計:マックでは正しく表示されないようです。Windows環境でご覧下さい)、いくつか例を挙げましょう。

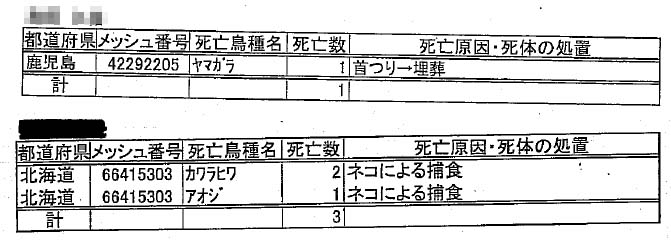

●ある調査地の死亡報告

アオジ 1 網で首吊り・標本資料として山階へ アオジ 2 首掻きによる失血死・標本資料として山階へ アオジ 33 衰弱死・標本資料として山階へ アオジ 1 骨折死・標本資料として山階へ死亡数が多いか少ないかは全捕獲数によりますが、同じアオジばかりを大量に「標本資料として山階へ」送って何をしたいのか理解に苦しみます。

●他の調査地の死亡報告

アカハラ 2 キツネ食害 ゴジュウカラ 1 キツネ食害 アオジ 29 キツネ食害 アオジ 1 カラス食害これはひどいのではないでしょうか。

●他の調査地の死亡報告

ハシブトガラ 1 衰弱保護、死亡焼却 アオジ 1 首吊り、死亡焼却 ノゴマ 1 ツミによる捕食 キアシシギ 1 アミに絡まり死亡 アカゲラ 1 放鳥後カラスに捕食 アオジ 1 アミに絡まり死亡 ゴジュウカラ 1 放鳥後部屋に入り込み事故死 クロツグミ 1 オオタカによる捕食 アカハラ 1 オオタカによる捕食 シギSP 1 オオタカによる捕食 アオジ 1 袋の中で大たい骨骨折そのまま放鳥この調査地では慎重な調査が行われているのでしょうか。

●他の調査地の死亡報告

コサメビタキ 1 捕食、標本作成 ヤマガラ 1 不明、標本作成 シジュウカラ 1 首に網が絡まる、標本作成 ヒヨドリ 1 1外傷有。2頭骨露出 オオルリ 6 イノシシによる捕食 キビタキ 3 イノシシによる捕食 メジロ 1 イノシシによる捕食 エゾムシクイ 1 水死 マミジロ 1 骨折・打撲により死亡 コヨシキリ 1 ゴイサギによる捕食 エナガ 1 事故死 不明 8 ネコによる捕食 ヒガラ 1 降雨による コガラ 1 網に絡まる ヤマガラ 1 網に絡まる オオジュリン 6 イタチによる食害 ウグイス 2 死因不明 シジュウカラ 1 ツミによる食害 サンコウチョウ 1 死因不明水死とはなんでしょうか。「降雨による」というのは、雨天に調査を強行したということでしょうか。悪天候時には調査してはいけないことになっています。

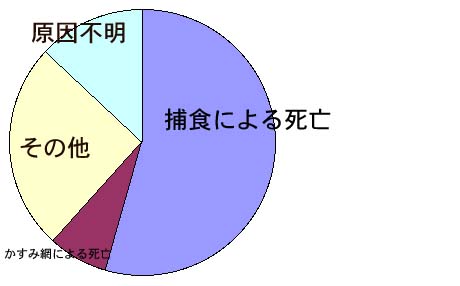

他にもたくさんあります。注目すべきは、かすみ網の事故よりも、イタチやキツネ、イノシシといった哺乳動物による捕食で死亡したケースがたいへん多いことです。かすみ網が原因で死亡したのは23例で、一方、捕食による死亡は175例あります。

つまり、捕食による死亡は、かすみ網の 7.6倍もあり、全321例中の55%を捕食による死亡が占めています。

死 亡 原 因 捕食による死亡

ネコによる捕食

モズによる捕食

キツネによる捕食

猛禽による捕食

イタチによる捕食

イノシシによる捕食

タヌキによる捕食

カラスによる捕食

ゴイサギによる捕食

ネズミによる捕食

捕食者が不明

35

13

45

11

9

9

4

2

1

1

45

小 計

175

かすみ網で死亡

その他

原因不明

23

81

42

小 計

146

合 計

321

例えば、同じ調査地でキツネによる食害が続発しています。かすみ網の設置場所や見回り周期などは適切だったのでしょうか。状況に応じて改善がなされたのでしょうか。

2.死亡事故の頻度は?

死亡事故がどれくらいの頻度で起こっているのか検証します。地方ごとに数値化して比較してみます。提出された捕獲報告書のうち、捕獲実績のないものが思いの外多くありました。全国の29%がそれにあたり、稼働率は71.0%でした。地方ごとの差はそれほどありません。

捕獲許可証の返納実績

報告件数のうち、捕獲実績が、

開示PDF番号

地方

報告件数 ある ない 稼働率 01

北海道

80 63 17 78.8% 02

東北

43 30 13 69.8% 03、04

関東

175 147 28 84.0% 05、06

中部

89 59 30 66.3% 07

近畿

62 40 22 64.5% 08

中国・四国

56 35 21 62.5% 09、10

九州

78 40 38 51.3%

全国合計

583 414 169 71.0%

次に、捕獲実績のあるものだけで、捕獲総数と死亡数を集計します。(死亡数)÷(捕獲総数)×100 で死亡率(%)を計算できます。また、全国の捕獲数のどれほどを占めるかも計算しました。全国の捕獲数に占める率(%)は、北海道地方が32.0%,関東地方が28.1%を占め、北海道と関東で全体の6割を超えます。

死亡率は、最も低い中国・四国地方の0.024%から、最も高い九州の0.41%まで、ばらつきます。全国の死亡率を算出すると0.16%となり、山階鳥類研究所が示した0.4%という値の半分未満になりました。地方ごとのデータでは、データ数が少なく統計的意味の薄いケースもあります。が、全国では捕獲総数181,967羽(18万羽以上)・死亡数411羽と十分なデータ数があるので、山階鳥類研究所が示した0.4%との比較は統計的意味があると考えられます。半分未満の0.16%は何を意味するのでしょうか。(全ての死亡事故が報告されていないと仮定すれば、死亡率は0.4%よりも低い値となることが予想できます)

捕獲実績ありの各報告での死亡鳥発生率

開示PDF番号

地方

捕獲実績あり件数 捕獲総数 死亡数 全国の捕獲数に占める率(%) 死亡率(%) 01

北海道

63 58223 156 32.0 0.27 02

東北

30 19417 9 10.7 0.046 03、04

関東

147 51144 77 28.1 0.15 05、06

中部

59 19773 13 10.9 0.066 07

近畿

40 14296 10 7.9 0.070 08

中国・四国

35 13322 32 7.3 0.024 09、10

九州

40 5792 24 3.2 0.41

全国合計

414 181967 411 100 0.163

3.総括

[ 死亡事故の報告について ]

報告には、死亡した鳥種と死因が書かれているだけです。それで十分といえるでしょうか。例えば、「網に絡まり衰弱死」だけ十分なのでしょうか。なぜ網に絡まってしまったのか、なぜ衰弱して死んでしまったのか、検証なり考察なりがあってもよいのではないでしょうか。(網に絡まるから捕獲できるのです。網に絡まるのは当たり前です)

そもそも、調査マニュアルはきちんと守られているのでしょうか。マニュアル通りにかすみ網の見回りをしたにもかかわらず、何度も「イノシシに食われた」「キツネに食われた」のでしょうか。それとも、見回りを怠ったからなのでしょうか。前者であるなら、マニュアルに不備があるということです。もし後者ならば処罰の対象となるはずです。

アオジを33羽衰弱死させた調査地では、どのような改善策をとったのでしょうか。32羽をキツネに食われた調査地では、どのような対応をとったのでしょうか。報告書には、事故の原因を分析して対策が取れるような内容を記入すべきだと思います。それらが集まれば、見回り周期や見回り時間の問題点など調査マニアルの問題点がはっきりして、死亡事故を回避するための改善が可能となるでしょう。

[ 死亡事故の頻度について ]

死亡事故の55%がキツネやイノシシなどによる捕食です。つまり、鳥が網にかかっている時に狙われたものです。かすみ網による事故死は僅か7%でした。これは想像していたのと全く異なりました。網を張る場所や張り方、時間帯、見回り周期や見回り時間を検討すれば、かなりの捕食を防ぐことができるのではないでしょうか。

このような調査方法改善のための情報の集積や共有はこれまで行われてこなかったようです。

事故を未然に防ぐ情報やノウハウをバンダーが共有できれば、不慮の死亡事故から野鳥を守ることができるはずです。この点は、環境省と山階鳥類研究所に提案しようと考えています。

4.謝辞

膨大な量のデータ分析をしてくださった方に深謝いたします。

なお、情報公開請求にかかる費用には、全国からお寄せいただいたカンパと以前のステッカーの売り上げを充てさせていただきました。この場を借りてお礼申し上げます。大切に使っておりますので、あと10年は全捕獲許可証を公開請求することができます。

トップページへ 集計結果:(1)落鳥集計, (2)届出内容集計, (3)捕獲鳥種集計 情報公開請求の記録 [その1]

死亡報告の疑問点 へ