窪田式アンプを作ってから、特徴のあるアンプを作りたくなりました。小型で、一度見たら忘れられないような。そんなこと考えていたとき、大阪日本橋で放熱器をちらりと見かけて思いつきました。「放熱器を主役にアンプに仕立てられないか」と。

2.構想

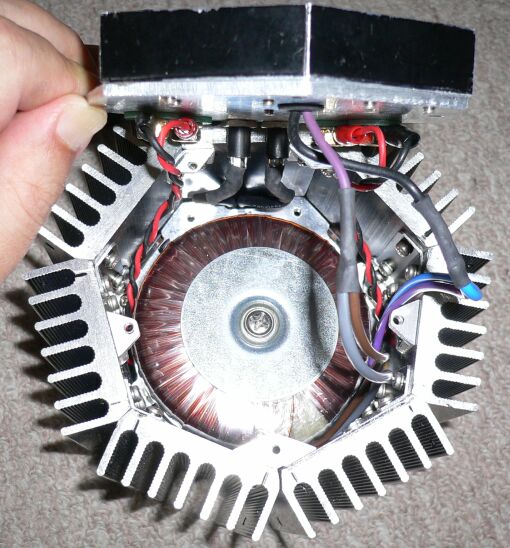

さて、放熱器を主役にした、「一度見たら忘れられないようなアンプ」です。背は低く、四角形で、左右の両脇を放熱器が囲い、物々しい感じでいながら小型なもの、の絵を描いてみました。アンプ基板は放熱器に浮かして取り付け、中央にはトロイダルトランスを置く。とまずはありきたりの発想から出発しました。やはりありきたりです。平凡です。ひねりを加えないといけません。

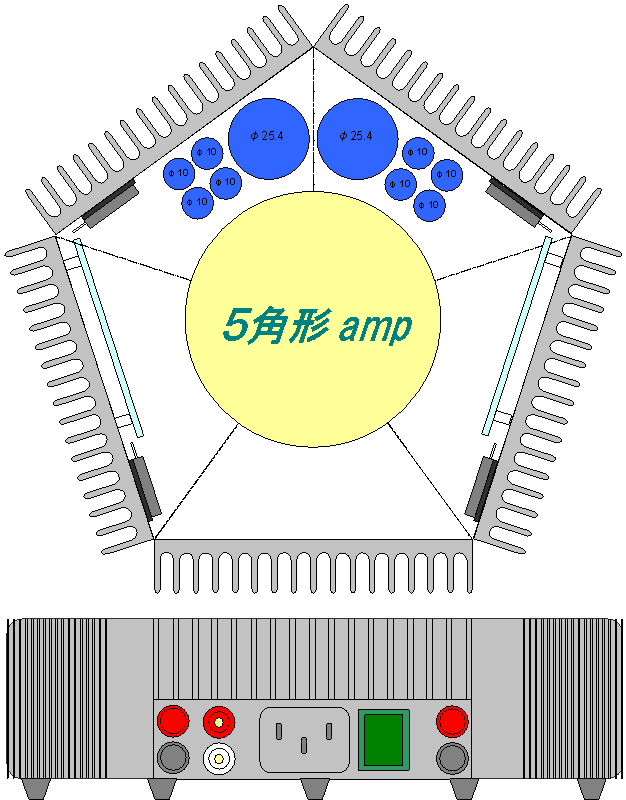

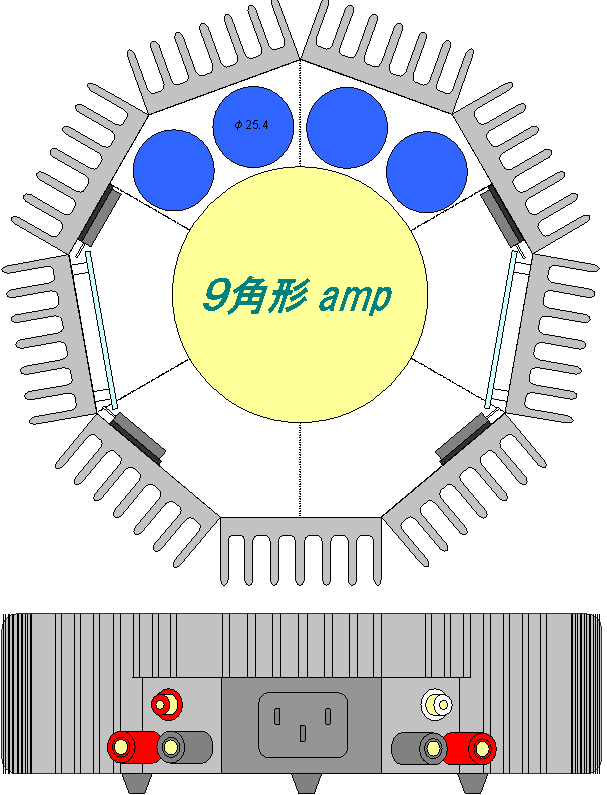

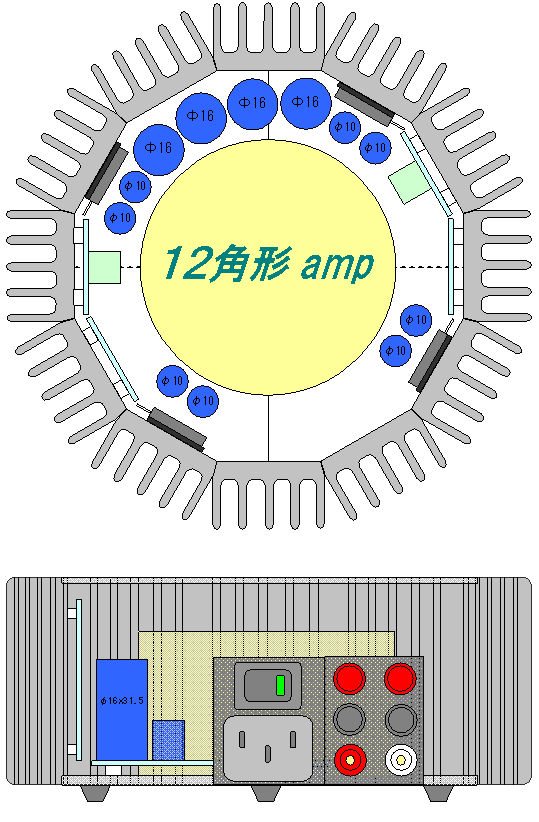

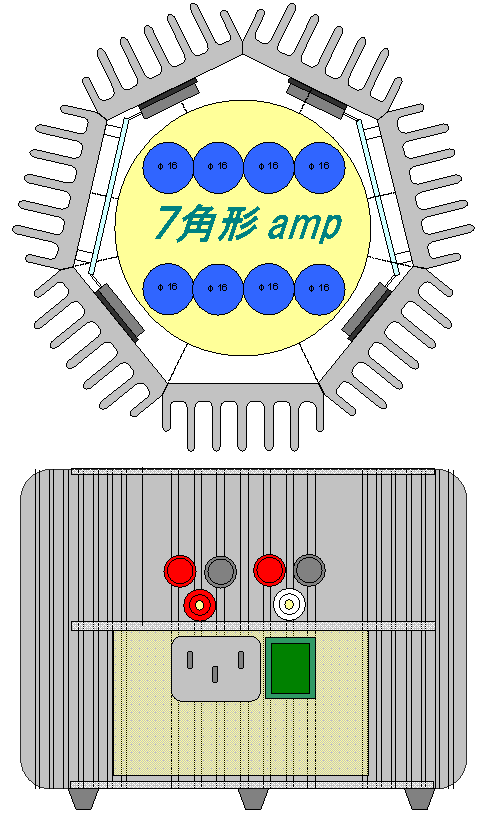

すぐに思いついたのが、放熱器が全体を取り囲むものでした。5,9,12角形の絵を描きました。角数を多くすると、円に近づくので、全体の体積が小さくでき、結果、小型にできます。しかし、12角形を作るのはややしんどく思えてきました。これは具体的に加工するときの大変さが見えてきたからです。また、平滑コンデンサも場所をとります。さらに、電気的(ノイズ)には、中央にトロイダルとは言えトランスを置き、そのすぐ近くにアンプ基板を置くのも、よい案とは思えなくなってきました。

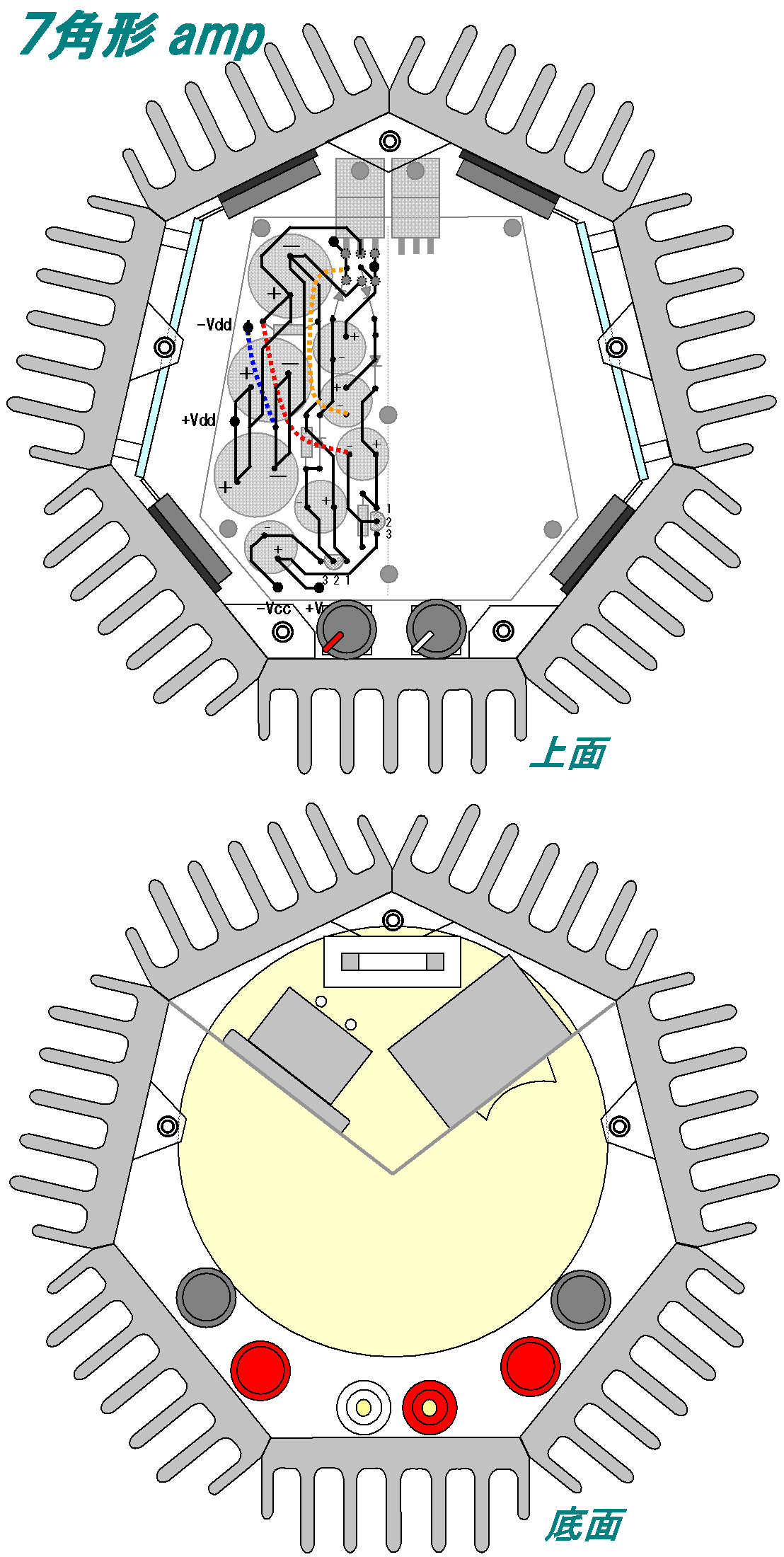

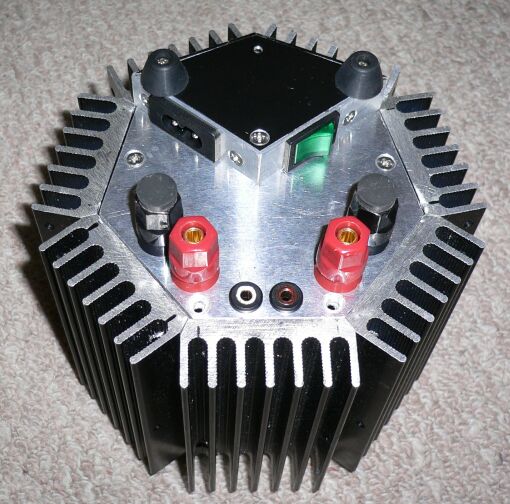

やはり、トランスと信号系基板は分離するべき、と考えて背を高くしたのが、右端の7角形ampです。角数は大体目当てをつけている50VAのトランス(φ80mm)を、一辺が50mmの放熱器で囲った場合を想定して、7角形と決めました。

さて、ここまで決まれば、後は、回路構成、細部デザインの決定です。

3.回路構成

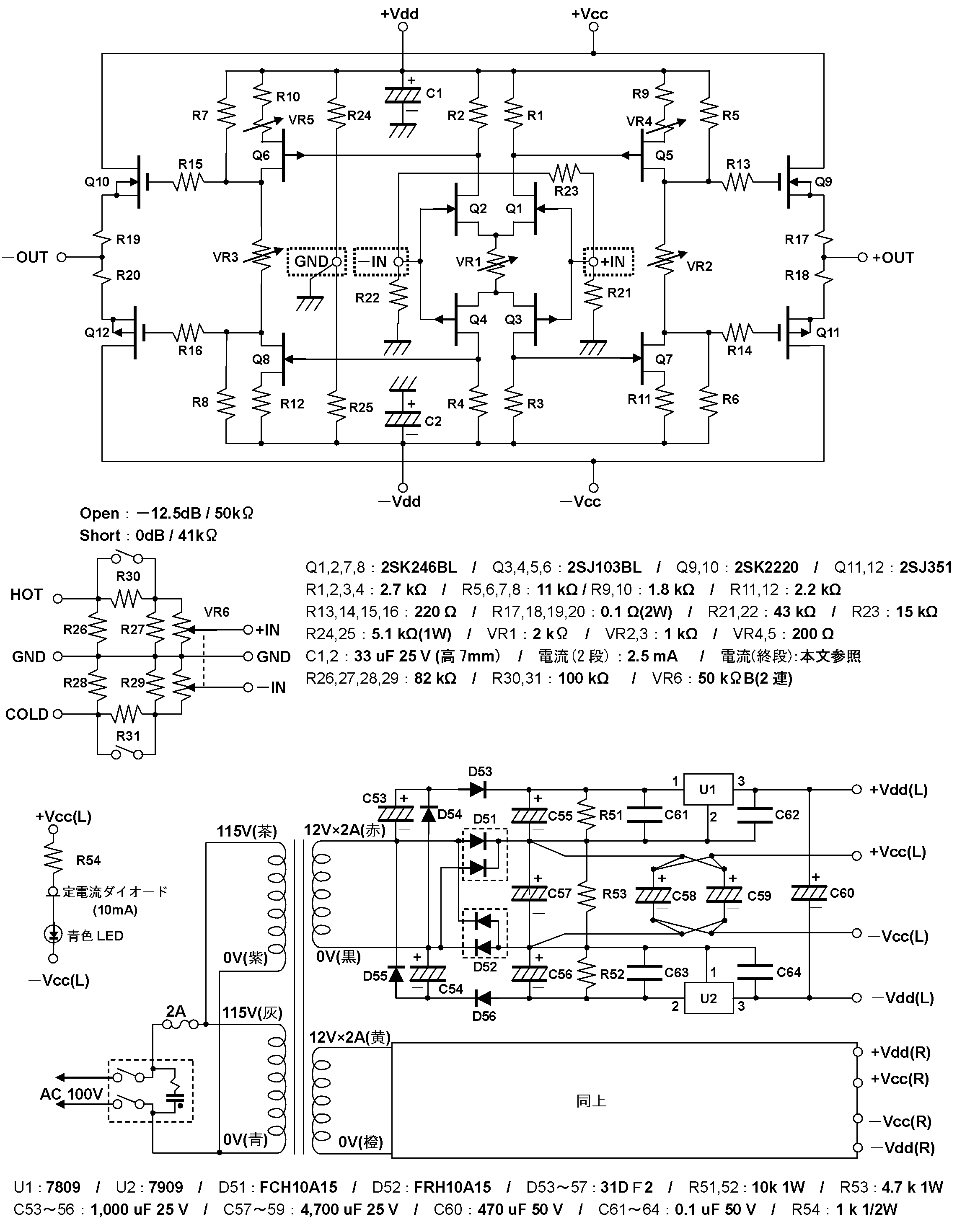

基本回路は前回作成した窪田式BTL(DEPP)アンプです。前回は作成開始時点ではSEPPでしたが、設計作成を進めるに従い、欲が出て、DEPPに変更しました。今回は、設計開始時点からDEPPで行きます。

基本回路は前回作成した窪田式BTL(DEPP)アンプです。前回は作成開始時点ではSEPPでしたが、設計作成を進めるに従い、欲が出て、DEPPに変更しました。今回は、設計開始時点からDEPPで行きます。当然L,Rで2次電源以降完全独立です。しかし、トロイダルトランスで2ch独立に±Vccが取れるものは、ネット上では見当たりません。幸いDEPPなので、GNDにリターン電流は流れないので、単にGND電位を規定すればよいことに気づきました。前回の回路では電力段と初段のVccは共通としたため、電力段には必要以上の電位がかかり、その結果発熱対策に翻弄されました。今回はこの教訓を活かし、電力段より初段/2段の電源電圧を8V程度高くしました。前述の通り、トロイダルトランスでは特注にでもしない限り、Vcc以外の巻き線はありません。となるとVccを倍電圧整流するなどにならざるを得ません。

出力段をDEPPにするなら、いっそのこと入力段も平衡入力にしてしまおうと考えました。そうなると、入力レベル操作用のボリュームは片チャンネルでも2連が必要になります。

以上を考慮してできたのが、右図の回路です。少々補足します。まず、電源ですが、倍電圧整流を行い、+9V/-9Vの3端子レギュレータで平滑した電位を出力段電位に加算しています。信号系では、GNDをVddの抵抗分割で得ているほか、出力段のゲート電位を、GNDではなく2段側の電位で固定しています。また、出力オフセット電位調整が容易にできるように、2段目の負荷抵抗は調整値分のみVRに割り当てました。

4.詳細デザイン

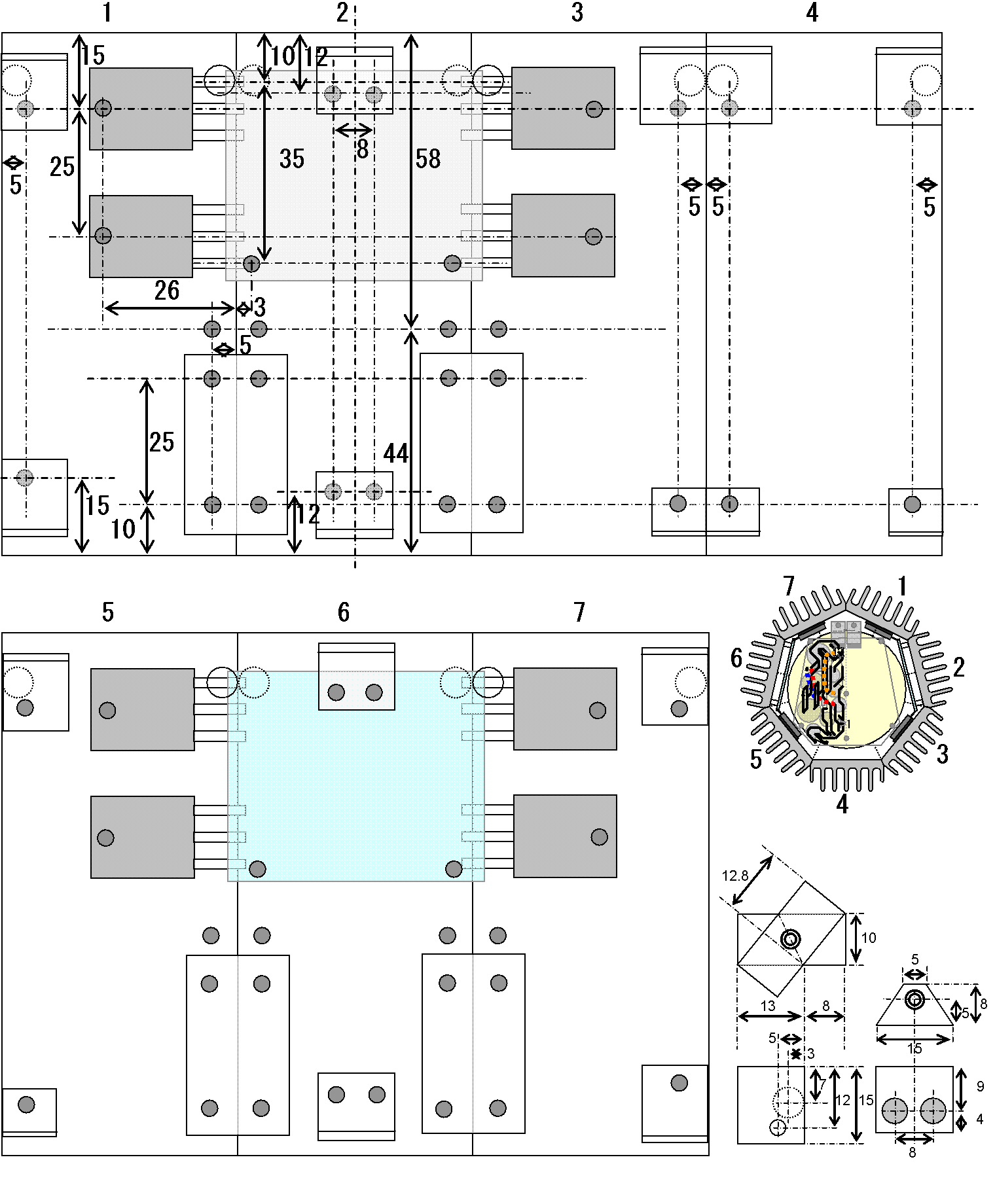

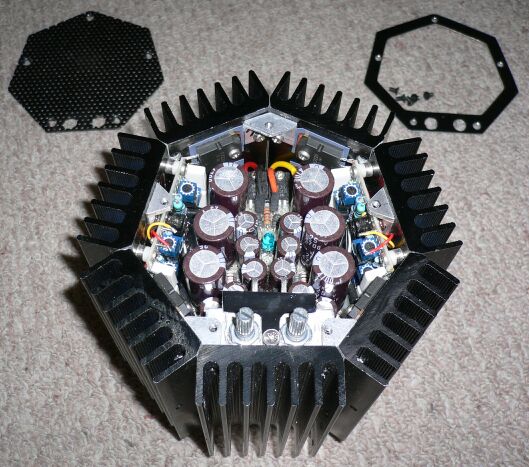

まず、放熱器で7角形に囲います。大体100mmくらいの高さになります。この中央部分に7角形のアルミ板(中央分離板とでも呼びましょう。3mm厚)をおき、この7角形アルミに放熱器を取り付けます。放熱器の上端、下端を連結金具でつなぎ、各辺ががっちり固定します。放熱器間で熱が伝導するように、固定に加え、アルミ板で面結合します。中央分離板の下部にはトランスを置き、上部には電源平滑回路を基板で起こします。コンデンサや整流ダイオードも基板上にマウントします。

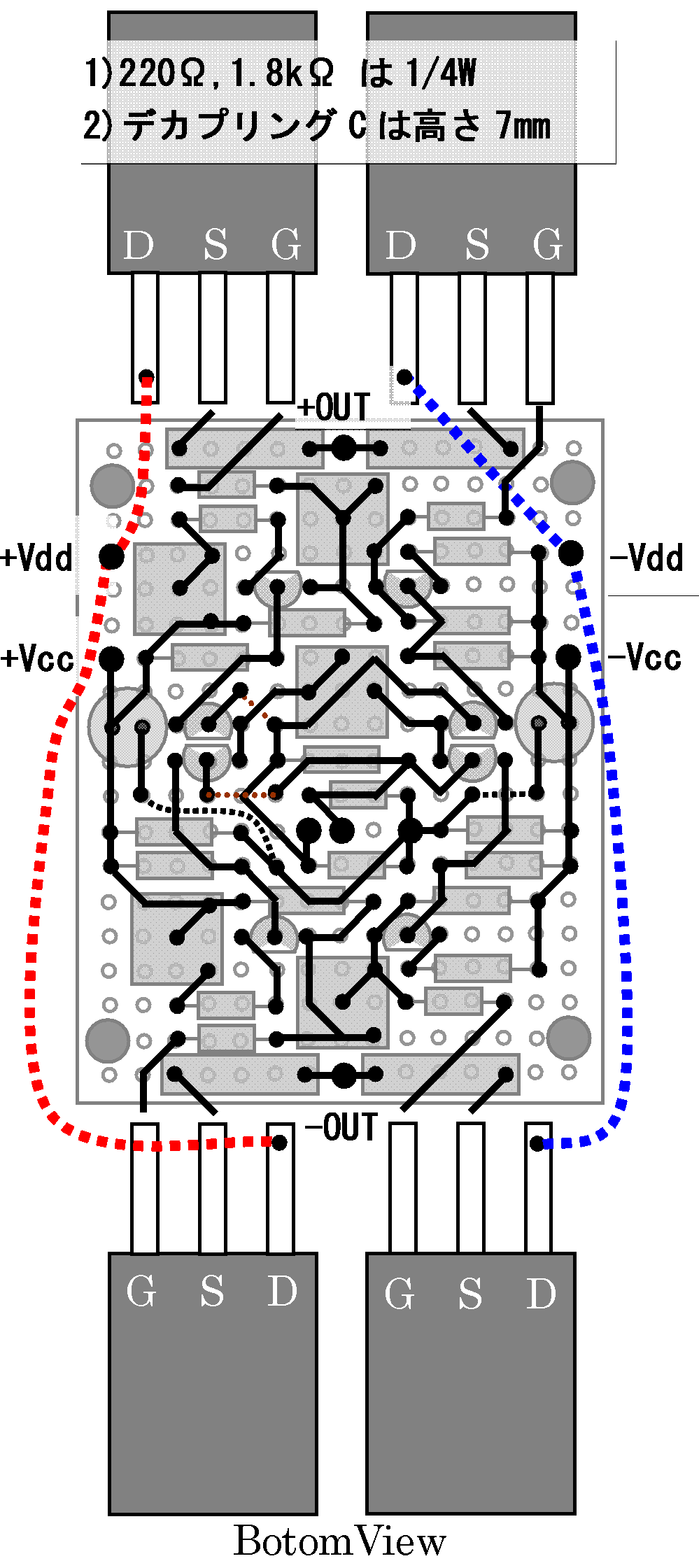

信号系は小さな基板で作りこみ、放熱器に取り付けます。基板に出力FETを直付けします。入力部のボリュームのところも小さな基板にし、ボリュームつまみは、上面から操作します。

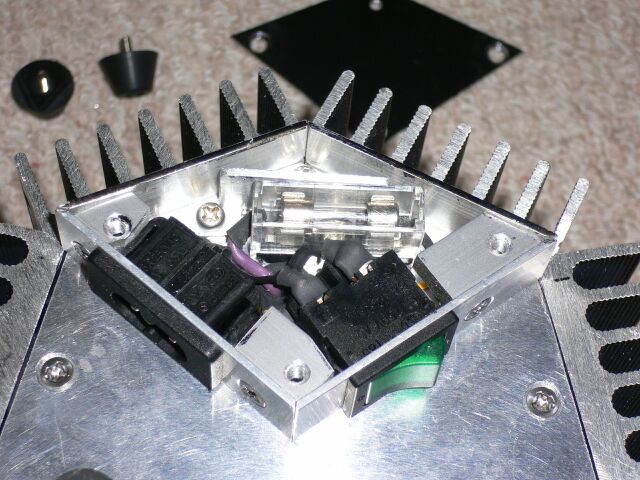

さて、残る問題は、入力端子、出力端子、電源入力、電源SW、の配置です。構想のスケッチでは、背面の放熱器のフィンを削り、ここに取り付ける予定でした。しかし、加工を進めて行くうちに、どこから見ても放熱器が見える美しさを求めたくなってきました。そうなると、底面にすべてを隠蔽するしかありません。で、思いついたのが、出力端子にゴムを貼り付けて、底足にしてしまう方式です。また、電源入力、電源SW も、底面に張り出しを設け、そこに格納しました。結果、7角形アンプ本体が15mmほど浮き上がった格好になりました。

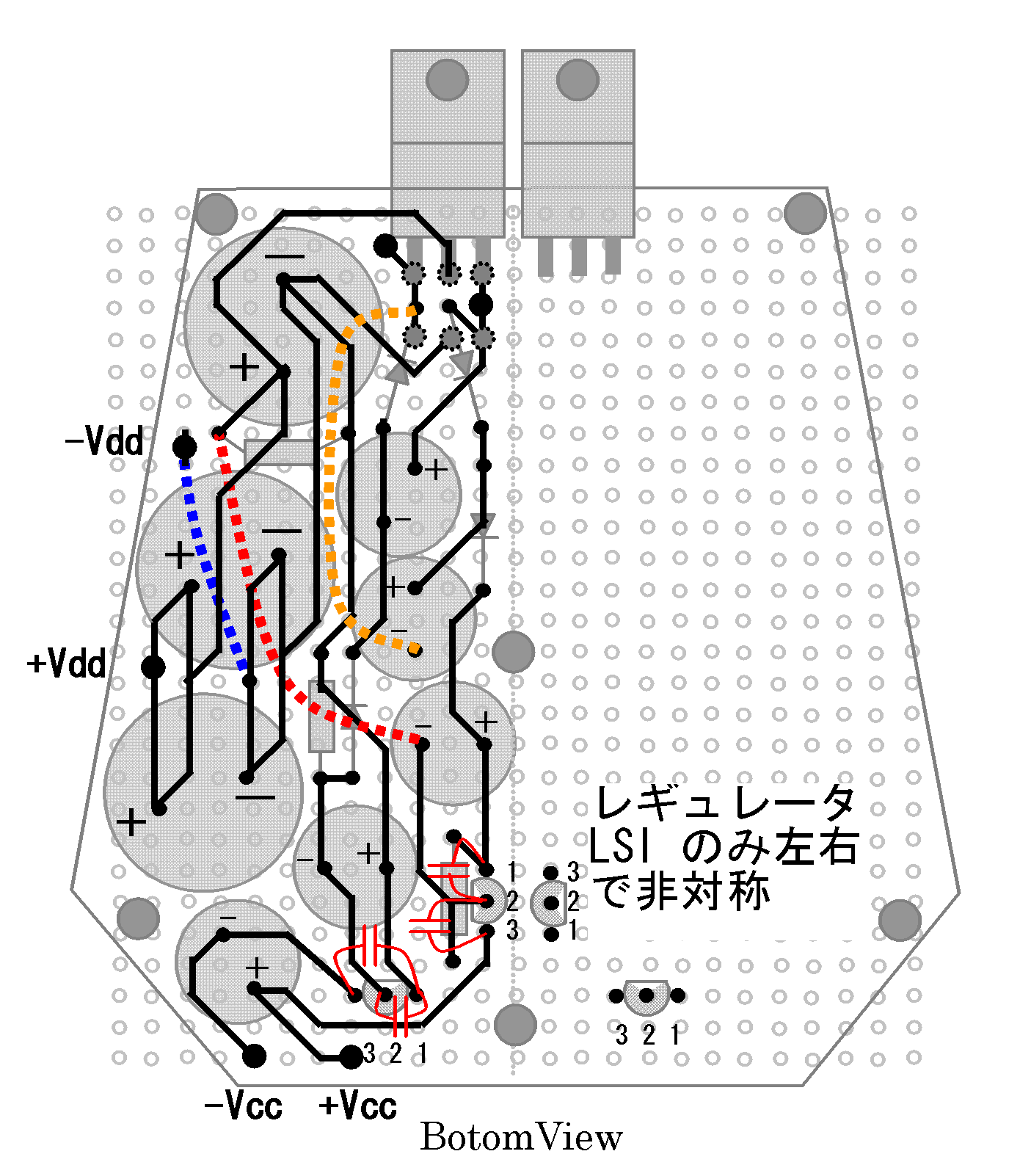

上面底面図(左)、信号基板実装図(中左)、電源基板実装図(中右)、放熱器加工寸法図(左)、を記します。

5.作成

さて、設計図に基づき作成です。今回、待望のボール盤を購入しました。例のKホームセンターで8,000円ほどで売られていました。即購入です。材料に対して垂直に穴あけが行えるメリットは計り知れません。

難関は、7つの放熱器を囲い、隙間なく接触させられるかどうかです。結局、cut&tryで、手作業のヤスリかけでした。また、7角形の中央分離板と放熱器をつなぐ、L字金具の取り付け穴位置の調整もcut&tryでした。整流用ダイオードは2階建てにして、中央分離板に固定します。9Vのレギュレータが意外に発熱するため、アルミ板を加工し、放熱器まで熱流を逃がしました。ここで失敗談です。Lch,Rchで左右対称で部品をレイアウトすればよいと高をくくっていました。ところが、3端子レギュレータなどは、1,2,3の順番があり、放熱板を取り付けるために、対称に配列すると順が3,2,1となってしまいます。結果、片チャンネルのVccがでず、気付くのに時間がかかりました。

上面板は穴空パンチ(2mm厚)で放熱をよくします。上面パンチと取付けL字の間に、くりぬいた1mm厚板をはさみました。電源基板中央に青色LEDを配し、電源ON照明です。しかし、明るすぎるため、穴パンチの中央に透明シール材を入れて光を拡散させることにしました。信号基板には半固定VRが5個あります。初段/2段用バイアス調整VRは基板と平行タイプを実装しましたが、他はL型VRで上面から調整が可能です。写真のとおり、ぎゅうぎゅう詰めです。平滑コンデンサの放熱がやや心配なので、105℃までの耐熱タイプ(KMG)を用いました。底面内には、トロイダルトランスが鎮座します。底面板に入力端子(3Pで平衡入力)、出力端子、そして、電源インレット,電源SW,ヒューズ を異型菱形(15mm高)に格納し、外だしです。出力端子の負側に3mmほどのゴムを取り付け、異型菱形の端につけたゴム足とそろえ、スピーカと結線させるとちょうど高さが合う、4本ゴム足となります。

調整は、窪田式アンプと同様です。2段目の電流をVR1で2.5mAほどに調整し、その後、出力段電流(バイアス)とDCオフセットを調整します。当然、出力段は、バイアスを粗調整してから、取り付けてください。DCオフセット調整VRを低抵抗にしたため、調整がかなり容易になりました。出力段は 200mA/FET としました。このときの電源電圧は、±Vcc=±7.5V、±Vdd=±16.4V でした。

6.特性

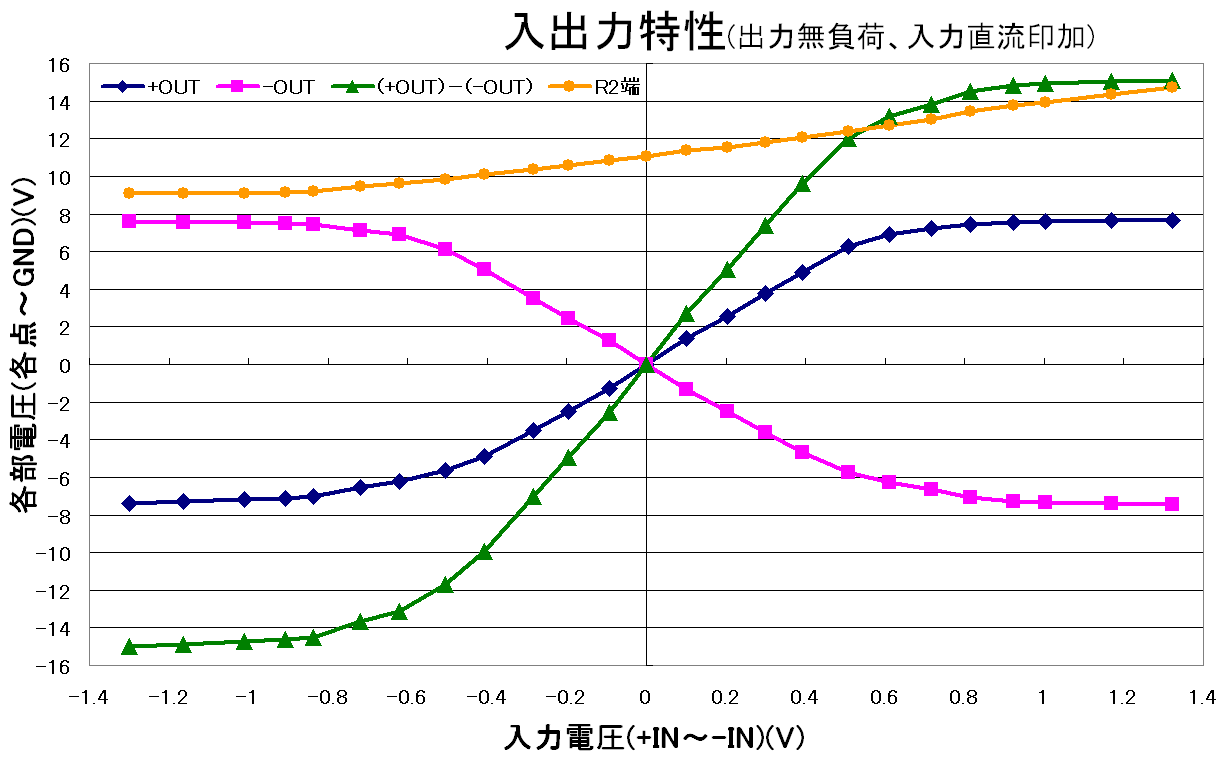

入出力特性を記します。入力は単3乾電池をHOT〜COLD間につなぎ、ATTはShort(減衰なし)で、出力端は開放(無負荷)で、回路図各部のGNDからの電位を測定しました。利得は、初段(共通)=約2.5倍、2段目(+)=約5倍、2段目(−)=約5倍、で総合 約25倍(((+OUT)−(-OUT))/((+IN)−(-IN))) です。ON/OFF法(Out=2Vdc)で内部インピーダンスを測ると、2.7Ω もありました。したがって、DF≒3 (RL=8Ω)、最大出力は 11Vdc、すなわち 8Ωでは 8W といったところです。

入出力特性を記します。入力は単3乾電池をHOT〜COLD間につなぎ、ATTはShort(減衰なし)で、出力端は開放(無負荷)で、回路図各部のGNDからの電位を測定しました。利得は、初段(共通)=約2.5倍、2段目(+)=約5倍、2段目(−)=約5倍、で総合 約25倍(((+OUT)−(-OUT))/((+IN)−(-IN))) です。ON/OFF法(Out=2Vdc)で内部インピーダンスを測ると、2.7Ω もありました。したがって、DF≒3 (RL=8Ω)、最大出力は 11Vdc、すなわち 8Ωでは 8W といったところです。発熱は、内部と放熱器で測りました。内部は、整流ダイオードが一番発熱しており、最大出力時(両ch出力,8Ω/22Vpp,400Hz,正弦波)、54℃でした。電源基板中央のLED付近が、無入力時 44℃、最大出力時 49℃でした。放熱器の温度は、上端部で、最大出力時でも40℃程度です。7個の放熱器の差は、最大で1.5℃ほどでした。周囲温度は25℃です。

音は窪田式FETアンプと同等でしょう。ハムもまったく聞こえません。