加 藤 良 一 (男声合唱団コール・グランツ)

前回は多田武彦先生にYARO会の演奏を誉めていただいた話しをしたが、今回はさらに踏み込んで楽曲の解釈や演奏の仕方についてお伝えしたい。 多田先生は、電話口でいつも歌いながら、ここはこうだと説明してくれるのでたいへんよく理解できるが、それを言葉に置き換えるのはなかなか容易なことではない。音楽を言葉で表すことの困難さはいまさらいうまでもないことで、どこまで適切にお話できるかいささか心もとない。言葉が足りない部分は感性で読んでいただく

か、紙背を透かしていただくとか、あるいは行間から読み取っていただくことを期待したい。

今回は電話でのやりとりだから細かいところまで触れてはもらえず、とくに気の付いたポイントのみというところであろうか。触れていない箇所は何もなかったということにはならないので、

念のため。

1.作品第壹 (第一) Moderato

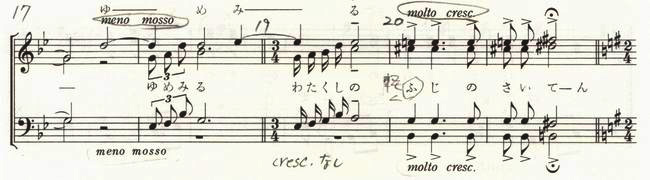

18小節目から m eno mosso(平均にゆっくりと) で入る「夢見るわたくしの富士の祭典」の部分では、トップテナーの柔らかく伸ばされたD (レ)

にセカンドテナーとバリトンが3連符の上行音階でメロディを乗せてゆく。この形はほかにも83小節と113小節に出てくるが、

ここは草野心平の詩にもとづいて変化をつけてある大切な箇所である。しかし、それぞれの味わいのちがいを適切に表現してくれる人は多くない。その点、YARO会の演奏ではちがいがよく表現されていて作曲家としてはありがたい演奏だった。

小高先生はよく理解してくれている。

2.作品第肆 (第四) Moderato

この曲は全体的に及第点である。とくに言うことはない。

3.作品第拾陸 (第十六) Allegro

vivace

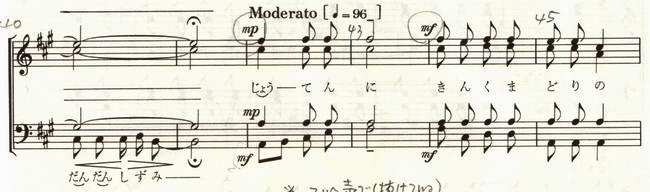

Andante から Moderato に変わって42小節からはじまる「上天に金隈取 (きんくまどり) の雲一点」は全部で4回繰り返されるが、大方の合唱団ではこの箇所でワッと騒いでしまう。騒ぐとは、つまり声を張り上げて歌ってしまうということ。この部分は、

黒富士の背景に夕陽が落ちてゆき、刻々と空の色が移ろってゆくさまが 表現されている。元気よく歌ってしまっては、陽が落ちてゆく最後の輝きの叙情性が掻き消されてしまう。

その点YARO会の演奏は、富士の最後の輝きとでもいうべき「上天に金隈取の雲一点」が残る風景をみごとに歌っており、叙情性がよく出ていた。

4.作品第拾捌 (第十八) Allegretto

con fuoco

この曲は組曲のなかでもっともむずかしい曲である。

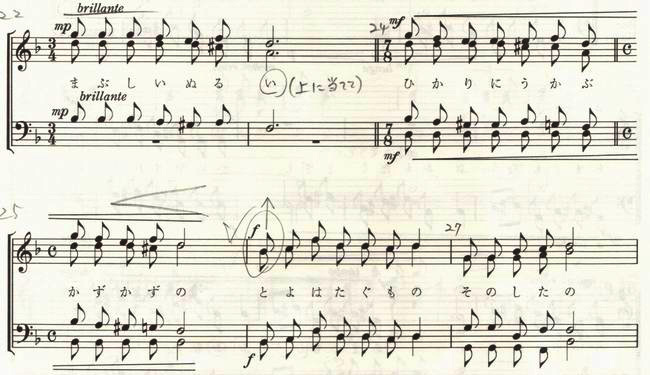

出だしの「まるで紅色の狼煙のように」の部分は「語り」 だから、あたかも謡曲のように語るべきところであり、軽やかにさらっと歌うところではない。続く13小節から「豊旗雲は満々と燃え その下にズーンと黙(もだ)す 黄銅色の大存在」で景色地形を説明している。

そのあとに続く22小節「まぶしいぬるい光に浮かぶ数数の」は、あたかも金管楽器のような輝き brillante をもって歌うようにパッと変らなければいけない箇所であるが、いまひとつその輝きが出ていなかった。さらに26小節からはじまる「豊旗雲のその下の 地軸につづく黄銅色」から最後にいたるまでがメロディであり、とうとうと歌う箇所となっている。

この曲はこれら四つの組み合わせで作ってあるが、残念ながらこれをマスターする合唱団はすくない。詩の読み込みが足りない

からである。YARO会は、声はみなしっかりしていただけにもったいないことだ。

5.作品第貳拾壹 (第二十一 宇宙線富士) Allegro

assai

この曲は明るく歌ってよい。しかもあまりゆっくりでなく。冒頭の「平野すれすれ 雨雲屏風おもたくとざし」は f で速く Allegro

assai

と指示してある。あたかもチューバやトロンボーンが吹くように低いところからじょじょに高まってゆくと、音として面白いものとなるのだが、詩にとらわれ過ぎると終曲としての妙味がなくなる。ここを失敗する人はけっこう多い。合唱は詩と音楽の複合芸術だからどちらか一方に傾きすぎてもいけない。今回はやや詩に傾きすぎたきらいがある。

終曲ものっぺりやられると聴いているほうはいやになる

。そこで終曲はストラビンスキー的に作ってあるのだが、YARO会の演奏は草野心平の詩に寄りかかり過ぎたと思う。

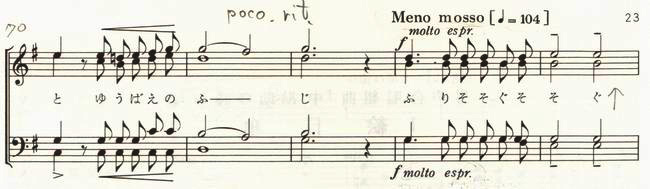

15小節から「その絶端に」を繰り返し、ff の「いきなりガッと」までゆき、ガラリと雰囲気を変えて「夕映えの富士」と宗教的な敬虔さを表してある。ここは一気に駆け下りる感じがよい。そこから40小節「降りそそぐそそぐ 翠藍(すいらん)ガラスの大驟雨(だいしゅうう)」へ入るとエンディングが決まる。

よく失敗する例として70~71小節「夕映えの富士」でリタルダンド(だんだん遅く)して しまう箇所がある。YARO会はここで poco

rit. (わずかに遅く)していた。むしろここはインテンポでもっていって、73小節「降りそそぐそそぐ」でちょっと遅くするだけでよい。そうでないと二重に遅くすることとなり、あとの意味がなくなる

。指揮者や歌っている人はリタルダンドしたくなるのかも知れないが、それでは音楽がダレてしまう。

poco

rit.するのは、そのあとが駆け上がるような流れになっている場合が多い。ベートーヴェンの五番や九番の最後のようなケースがその例である。

(2003年12月21日)