| 音 | 楽 | こ | ぼ | れ | ば | な | し | 2011 | ||

隕石

堀口大學

人間よ

知らうとするな、自分が、

幸か不幸だか、

問題は今そこにはない。

在、不在、

これが焦眉の問題だ、

灼きつくやうな緊急事。

生きて在る、死なずに在る、

感謝し給へ、今日も一日、

調和ある宇宙の一點、

生きものとして在ったこと。

神にでもよい、自然にでもよい、

君の信じ得るそのものに。

知らうとするな、

知るにはまだ時が早い、

人間よ、

墜落途上の隕石よ。

『堀口大學詩集』平田文也編(白凰社1992)

問題なのは第二節の「緊急事」をなぜか「緊念事」と書いているサイトがいくつもあることです。

推測するに、最初に間違いを犯したサイトから次に原詩に当たることなく誰かが引用し、それがまた引用されるというような形で連鎖的に広まったのではないでしょうか。下記のサイトが間違っていると思われますが、ほかにもありそうですね。

■文学者掃苔録 http://www.asahi-net.or.jp/~pb5h-ootk/soutairoku.html

■柳本幸子・ソプラノ歌手 ~徒然音楽日記~ http://ameblo.jp/marisis/entry-11013908630.html

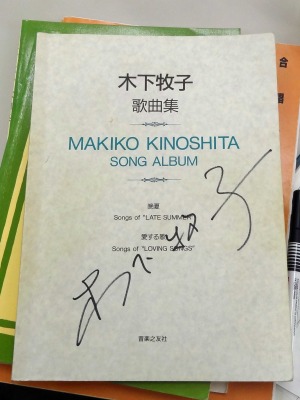

木下さんは最初、混声合唱から作曲を始めたそうです。その後、平成12年(2000)にホームページを開設したものの、アクセスしたりメールをくれたりするのはほとんどが男声合唱関係者でした。私もその一人でしたが…。

そこからどんどん「つながり」が広がり、男声合唱もいいかも、と思うようになったそうです。ネットの力ということでしょうか。

木下さんは、ツイッターに次のように書き込んでいます。

第26回埼玉県合唱講習会 『SAITAMAコーラスワークショップ2011』 は、今年5月に和光市民文化センターで予定していましたが、大震災の影響で会場に被害があったため使用不能となり、場所を上尾市民文化センターに変え、半年遅れの11月27日、あらためて開催しました。

|

| 男声合唱:浦和高校グリークラブなどいくつかの高校からの参加者+一般有志 |

講師はいま絶大な人気を誇る作曲家の木下牧子さん。彼女の作品は多くの人に愛され歌われています。講座は、次の三つの部門に分かれています。

|

| ジュニア |

|

| 混声合唱 |

《グノーの会inカテドラル》と題するコンサートが11月4日、東京カテドラル・聖マリア大聖堂で開かれました。

グノーの会は、東京大学音楽部コールアカデミーの昭和50~55年卒(1975-1980)のOBの集まりで、総勢34名でした。

35年前に歌ったグノーの『第2ミサ』を教会のオルガンであらためて歌いたいとの思いから、今回のコンサートが企画されたとのこと。

グノーの『第2ミサ』は、2010年11月、宮崎県立芸術劇場のアイザックスターン・ホールで開催された第1回全日本男声合唱フェスティバルで歌ったことがあり、東京カテドラルの聖マリア大聖堂のオルガンではどうなるかとても興味がありました。

大聖堂内部は四角錐で、双曲放物面のコンクリート打ちっぱなしの壁が祭壇の上に向かってそそり立っています。さすが教会仕様だけあって、残響がもの凄く、半端じゃありません。音の大きさにもよりますが、残響が普通でも3秒以上あるのではないでしょうか。

気をつけないと何を歌っているのかさっぱり分からなくなります。いわば風呂場状態です。そんなわけで、歌い手にとっては助かるステージでしょうね。パイプオルガンがとても良く響き、雰囲気は抜群です。このステージには、男声合唱プロジェクトYARO会の仲間である渡辺毅さんや、別の合唱仲間の嵯峨秀夫さんのお兄さんの嵯峨哲夫さんが乗っていました。35年振りに集まったにしては良くまとまっていました。

2011.10.18 スタインウェイ体験

埼玉県東部の小さな音楽ホール、久喜市栗橋イリスホールにスタインウェイが置いてあります。昨年、このスタインウェイを一般の方に弾いてもらおうという企画がありました。

9月の2日間にわたって9時~5時まで各7名ずつに開放しました。1人の持ち時間は1時間というところです。この催しの目的はわかりませんが、先着順ですからいったい誰が弾いたものやら…。

このホールはその昔、(おそらく)ハコモノ行政で作られた感が強いものです。ご多分に漏れずピアノの使用頻度は高くありません。

ピアノは楽器ですがいっぽうでは機械でもあります。どんどん使わないと良くならないと言われています。おそらくそんなことから考えられた企画ではないかと思います。

しかし、こんなことはとっくの昔から言われていたことで、ようやく今頃になって実現したのかという感じです。

実は、十年近く前になるでしょうか、このホールでヴァイオリニストの天満敦子さんがコンサートを開き、その時のピアノ伴奏者がなんと(大地讃頌で有名な)あの佐藤眞さんでした。当時のイリスホール館長が私が所属する男声合唱団コール・グランツの指揮者をしていた鎌田弘子女史で、佐藤さんとは芸大の同窓だった関係で実現したものです。それはともかくとして、終演後、私が佐藤さんを駅まで車でお送りすることとなりました。

その車中、佐藤さんは「あのピアノはもっと弾き込まないといけない。地元の音大生やピアニストに解放して弾かせるようにしたらよい。そうすれば音楽家も喜ぶし、ピアノにとっても良いことだ。」と仰っていました。

当時はピアノもまだ新しい状態でしたから、どんどん使い込んでよく鳴るようにしなければならないという主旨でした。ただ、まったくの素人に使わせてもダメというようなことでもありました。難しいものですね。

もしただ鳴らしていればいいのであれば、機械的に鳴らす装置を取り付けてやれば済むんですが、ピアノは機械とはいえ楽器ですから、そのあたり微妙な面があるんでしょうね。

私なぞにはよくわからない世界です…。他の施設ではどうしているのでしょうかね。

|

| 新しいTシャツで歌うハゲマス会(指揮:北川裕さん) |

| |

| 以前のTシャツ(指揮:宮寺勇さん) |

東日本大震災直後の3月21日に<なんやかや>コーナーに行き過ぎた自粛はやめたいという思いから、「自粛か、あるいは… ──大災害を目の前にして──」(E-79)を書いた。その中で、3月18日の東京文化会館で行われる予定だったズービン・メータによるフィレンツェ五月音楽祭管弦楽団・合唱団によるヴェルディ「レクイエム」の公演が中止となったことにも触れた。

あのときの公演は、フィレンツェ市長からフィレンツェ歌劇場メンバーに対して緊急帰国命令があったため、やむなく中止せざるを得なかったもので、親日派のズービン・メータさんは無念の想いで帰国したが、どうしても日本で演奏したいと願い続けていた。

そして、4月10日、「災害の犠牲になられた方と、今なお苦難と闘っておられる方々に対する」チャリティコンサートの開催に漕ぎつけたと、《音楽の友》6月号に紹介されていた。

東京文化会館で行われたこのコンサートでは、N響を指揮してベートーヴェンの<第九>を演奏した。<第九>を選んだ理由としてズービン・メータさんは、「シラーの詩は、まさにこのような事態にこそ必要とされているものです。友人との絆を、国境を越えた連帯を、ベートーヴェンは音楽として形にしました。このフィナーレに向けて私たちが一つになって演奏することが、今回の震災に遭った人々へ哀悼を捧げ、そしてこれから復興に向かって努力していこうという人々の気持ちを一つにすることを確信させるのです。交響曲第9番《合唱》こそが危機を乗り越えるときに相応しい作品でしょう」と述べている。

演奏に先駆け被災者に黙祷を捧げ、ついで追悼の意を込めてバッハの<G線上のアリア>を演奏し、その後<第九>に移った。ズービン・メータさんは、「まさに今日、満開の桜に包まれたこの場所で私ができるのは、今なお避難所で苦難の生活を強いられている東北の被災者の方がたが元気を取り戻され、一年後ないしそれ以降にまた桜を愛でるようになる日がやって来ることを切望し祈念することだけです。… それではバッハからお聴きいただきますが、演奏後にはどうか拍手をなさらないようお願い致します。」と挨拶したという。

劇的なクライマックスに向かって高揚してゆく<第九>のフィナーレ、N響の常ならぬ演奏とともに、ソリストと合唱の熱唱で曲が終わると、拍手したくともできない聴衆は、熱い感動を無言のスタンディング・オベーションで表した。