『音楽は体力です』を文芸社から出版してからてもう一年が過ぎた。たくさんの方から共感やお褒めの言葉をいただいたし、それが契機となって新しい人とのつながりもできた。

本を出版するには、けっこう時間がかかるものである。出版までにかれこれ半年以上かかった。どうしてそんなにかかるのかと思うくらいだった。今回たまたま経験した、本を世の中に送り出すまでの一部を紹介しよう。あまり突っ込んだ話しは、企業秘密に属するので明かせないが、すこしのぞくていどはかまわないだろう。ふつうは、

まずおもてに出ることのない出版秘話というところである。

ものを書くことで自分を表現したいという欲求は、若い頃からつねにあった。折に触れ駄文を書きつづってきた。だが、今から思えば、若い頃に書いたものなど、どうみてもひと前にお出しできるようなものではなかった。

文章作法もろくに持ち合わせずに書いたものなど、読めるものではなかった。

そもそも若い頃は不勉強でエッセイというものをよく知らなかった。

もっぱら小説の類を読んでいた。

しかし、このホームページにも『エッセイとはワタクシである』と題して書いておいたが、エッセイの面白さは、モンテーニュが自著“Essais”(随想録)で

「読者よ、これはうそ偽りのない真正直な書物です。(中略)自分のこと私のことよりほかに何も目ざしはしませんでした。

もし世間からちやほやされたいためであったのなら、わたしはもっと自分を飾ったでしょうし、もっと注意した歩みでまかり出たにちがいありません。(中略)ですから読者よ、わたしみずからがこの本の内容なのです」

と主張するように、エッセイは小説とはまたちがった次元の表現手段だということを知ったのである。そんなことから、自分がいま表現したい合唱や音楽のことは、エッセイの形をとるのが最適だと思うにいたった。

■ 「最終の原稿はこれでよろしいですか」と、編集者から決断を迫られると思わず緊張

してしまうものである。本になってしまったら、あとから訂正などできない。後悔しないためにと、もういちど見直したところで、そう新しいアイディアが沸いてくるものでもない。最後には、もう

じゅうぶん推敲もしたし、これ以上どうにもならないだろう、と見切りをつけることになった。もちろん投げ出したのではなく、いちおうケリをつけたのである。

■原稿が確定すると、

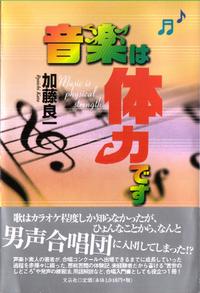

本の体裁や装丁を決めるのと併行して表紙のデザインが始まった。デザイナーが下の写真のような二種類の表紙を描いてきた。好みからすると左側の白を基調にした落ち着いた色合いのほうがよいが、

全体のイメージがいまひとつピンとこないところがあった。右側の派手な案は、タイトルも楽しげな雰囲気を出しているし、体力の「力」のデザインもなかなかのものだと思った。

■悩んだあげく、最終的に右側の派手案を選んだが、全面的に案のままでよいというわけにはいかないので、それから細部に注文をつけた。

まずタイトルの色と大きさ、そして位置関係を加減した。また背景の譜面のデザインに問題があった。よくみるとギターの楽譜だったのだ。

とくに裏側にもろにそれが出ていた。合唱にギター譜のデザインはなかろう。出版社の話しでは、著作権の関係でとりあえずフリーに使える楽譜の絵を配置したとのこと。

無理に版権を買ってまで別の写真を使うこともない。そこで、問題のある記号を消し、多少ボカシを入れたりして手直しをした。

■つぎに帯封の文句や色合いを訂正した。帯封は書店で陳列された場合にかなり重要なポイントになるらしい。帯封の文句は、プロの編集者が案を書いてきた

。営業的なことがあるだろうと、あまりいじらずにほんの手直しだけに止めた。そうして最終的に落ち着いたのが下の表紙である。皆さんのお手元にあるお馴染みの表紙である。

■紆余曲折を経て、ようやく上梓にたどり着いたのが、2001年2月15日であった。

心のどこかでは、白い表紙の清潔感のあるカバーに未練が残ったが、もう諦めよう。まさか表紙を二種類でお願いしますともいえない。とにかく選んだのは自分自身である。こうして、白い表紙カバーは、日の目をみずに捨てられること

となった。いまは記念として机の引き出しにしまってある。