|

2014年9月26日、紀尾井ホールで 「The Chorus Plus II」 というちょっと変わったコンサートを聴きました。 日本作編曲家協会は、1970年に設立された日本アレンジャー協会が発展した団体で、2014年7月現在226名の作曲家、編曲家を擁しています。会長は服部克久氏、副会長に小六禮次郎氏および三枝成彰氏が就任しています。

・日本の音楽業界はすでに世界第二のマーケットとなり、各国がわが国の動向に大きな関心を持つようになってきている。音楽業界もそれにしたがい変化をしてきた。 ・従来のいわゆるアレンジャーという枠の中には収まりきらず、サウンドクリエーター、プロデューサー、メロディーライター、パフォーマーといった様々なジャンルをこなしているのが現状。 ・JCAAでは、ここ数年、会員のほとんどが作曲家であるという状況の中で、作曲に関する問題が論じられることが多くなってきた。 プログラム冒頭にプロデューサー猿谷紀郎氏は次のようなあいさつを書いています。 日本の音楽団体というと、諸井三郎ならびに内海誓一郎を中心として結成し、川上徹太郎、中原中也、小林秀雄、中島健蔵らが同人として参加した音楽団体 『スルヤ』(サンスクリット語で太陽神を表す)を始めとして、これまでに数多くの団体が結成されて参りましたが、前衛、ポピュラーを始め多種に亘る音楽を網羅した団体は、存在し得なかったように思います。 私たちJCAAは、堅苦しい音楽のジャンルにとらわれる事なく、それぞれの本質を味わって頂けるようなコンサートを実現しようと考えています。 今年は、昨年、大変御好評を頂いた

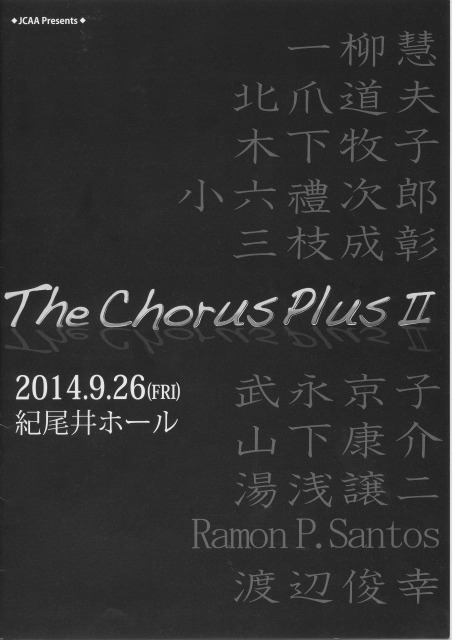

「ザ・コーラス・プラス」 に続く、第二弾です。 堅苦しい事はさて置き、いろいろなジャンルの美味しいお料理を一晩で味わって頂けるような、そして満足、ハッピーになってお帰り頂けるような、そんなコンサートを目指しております。 今回演奏された曲は、一柳慧、北爪道夫、木下牧子、小六禮次郎、三枝成彰、Ramon Pagayon Santos、武永京子、山下康介、湯浅譲二、渡辺俊幸の10名の作曲家による意欲的な新作あるいは旧作でした。合唱という 「声」 とさまざまな 「楽器」 とが交錯し、これまでの合唱にあらたな展開を模索するというコンサートです。 昨年行われた 「The Chorus Plus」 の模様がYoutubeにアップされています。参考までにご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=Qg1UiOg7_Lw 紀尾井ホールへは職場から地下鉄一本ですぐの距離です。18時55分開演という一風変わったというか、まるで列車の発車時刻を思わせるような変則的な開演時間でしたので、このあたりからもこのコンサートは何か面白企画を狙っているなと感じられます。 作曲家の木下牧子さんから、ご自身の作品が最初に演奏されるから時間までにお越しくださいとのコメントをいただいていたので、用心して早めに行きました。ところが、思いのほか並んでいるお客さんが少なかったのには正直なところ拍子抜けでした。このような意欲的なコンサートにも関わらずまだ認知度が低いせいなのでしょうか、それとも入場料3800円がネックなのでしょうか(?)、正直なところよくわかりません。たぶんまだ十分に知れ渡っていないからでしょう。 客層もいつもの合唱愛好家ともすこしちがうようだし、俳優の倍賞千恵子さんとその妹さんの美津子も来られていたりで…。このお二人はおそらく三枝成彰さんのお声掛けではないかと察しられました。そして、客席中央に10人もの有名作曲家が勢揃いしていたりで、けっこう華やかな雰囲気が漂っていました。ゲスト作曲家としてフィリピンの国民的音楽家Ramon

P. Santosさんを招聘もしていますし、おしみなく経費を掛かけているなという印象です。 さて、今回演奏された10曲のうち、4曲が新作初演という贅沢なプログラムでした。これだけをみてもすごい企画です。さらに司会進行にNHKチーフアナウンサーの有働由美子氏を起用していました。 コンセプトが、「合唱にピアノ以外の楽器をプラスする」

ということですが、もっともそれにこだわっているわけでもなさそうなので、みなさん自由に作曲を楽しまれている感じです。作曲家の自由な発想がふんだんに盛り込まれているので、かなり高度な演奏技術が要求されるものばかり、ふつうの合唱団が歌えるものではないといっていいでしょうか。 今回も指揮者の栗山文昭氏率いる栗友会という優れた合唱団が中心となっていました。もう一人の指揮者は西川竜太氏でした。暁(あかつき)と空(くう)を指揮して見事な演奏を聴かせてくれました。 ◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇ ◇◇ ◇◇◇ ◇◇ ◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇ PROGRAM 木下牧子 『ソルシコス的夜』 北園克衛詩 ギター:鈴木大介 指揮:栗山文昭 合唱:栗友会 武永京子 『新訳ホタルの光』 Robert Burns詩 指揮:栗山文昭 合唱:栗友会 R.P.Santos 『Veniet Dominus』(主は来たれり) チェロ:諸岡由美子 指揮:西川竜太 合唱:暁 三枝成彰 『信濃川賛歌』 詩:1.良寛さんあるがまま、2.信濃川生きる/柳沢京子 エレクトーン:清水のりこ 指揮:栗山文昭 合唱:栗友会 一柳 慧

『詩の中の風景I』 詩:1.森の若葉/金子光晴、 4.太陽の光を提灯にして/石垣りん チェロ:諸岡由美子 指揮:西川竜太 合唱:空(くう) 北爪道夫 『PIPAPO』 クラリネット:西沢春代 指揮:西川竜太 合唱:暁 渡辺俊幸 『彼方の光へ』 チェロ:諸岡由美子 ピアノ:矢田信子 指揮:栗山文昭 合唱:栗友会 山下康介 『初夏のせせらぎ』 トロンボーン:佐藤洋樹 指揮:栗山文昭 合唱:栗友会 小六禮次郎 『話して』 指揮:栗山文昭 合唱:栗友会 湯浅譲二 『ふるさと詠唱』 詩:1.ふるさとへの手紙/三谷晃 ピアノ:詩野田昌伸 指揮:西川竜太 合唱:暁 ◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇ ◇◇ ◇◇◇ ◇◇ ◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇ 木下牧子 『ソルシコス的夜』 昨年の第1回コンサートで初演された曲です。ギターを採用したのは、「どうせチャレンジするなら今まで扱ったことがなく、合唱とのバランスが難しそうな楽器を、ということで、ギターと女声6部合唱の組み合わせを選びました。」 ということです。合唱は栗友会、ギターは、作曲家の武満徹から 「今までに聴いたことがないようなギタリスト」 と評された鈴木大介氏でした。 木下さんの言葉を借りるなら 「ギターという楽器が加わることで、アカペラともピアノ伴奏とも全く異なった透明感溢れる世界が生まれることに驚いた」 そうです。作曲にあたってギターを買い込んだそうなので、これからもギターを扱った作品が生まれてくるのでしょうか。 武永京子 『新訳ホタルの光』 スコットランド民謡 “Auld Lang Syne”(蛍の光)のテキストをもとに混声5声部として作曲された新曲です。合唱は栗友会でした。高音の連続や凝った和音の展開で、やはり難易度の高い曲です。R.P.Santos作曲 『Veniet Dominus』(主は来たれり)は、チェロと女声合唱が織りなす祈りの曲です。チェロという楽器は人間の声に近いのか、多くの作曲家が採用しています。今回は他にも2曲で採り入れられていました。 三枝成彰 『信濃川賛歌』 三枝さんは相変わらずお若いです。今回の新作 『信濃川賛歌』 はエレクトーンをまるでオーケストラのように駆使したスケールの大きな作品でした。1998年長野冬季オリンピックのときの委嘱作

『千曲川賛歌』 をもとに書き下ろしたものです。大河を讃えるにふさわしい躍動感溢れる曲です。千曲川は長野県から新潟県へ流れ込むと信濃川に名前が変わることからの命名です。連作のようなものでしょうか。エレクトーンから繰り出される多彩な音、効果音は迫力があり見事でした。 一柳

慧 『詩の中の風景I』 石垣りん、金子光春、伊藤信吉、長田弘の詩を混声合唱にしたものです。その中からチェロのオブリガードを伴う2曲が演奏されました。チェロは音域が混声とほぼ一致しているので、合唱とは相性がいいようです。 北爪道夫

『PIPAPO』 歌詞はほとんどなく、破裂音と摩擦音が中心となって止めどなく流れていきます。「井戸端会議」 をレイアウトしたというとおり、最後に全員がランダムに動きながら何かを喋りますが、もちろん何を言っているかわかりません。雑音、騒音といった雰囲気、偶然性も狙っているかも知れません。この曲は女声合唱団暁の第7回演奏会(2014年12月23日)で再演が予定されています。 渡辺俊幸 『彼方の光へ』 |

|||