| 2015年1月11日(日) 日本出版クラブ会館(神楽坂) あけましておめでとうございます (加藤良一) |

||

|

||

| 松本明世 山本裕士 酒井正春 小原一男 清水恵一郎 小島 実 関根規由 加藤良一 恩田真紀子 尾形義秀 針谷晴美 小宮山寛機 小森正樹 (敬称略) (島崎弘幸さんと大滝昌子さんが直前になって体調を崩されたため欠席されました) |

||

宮澤先生は、昭和60年(1985)2月24日に亡くなられていますので、今年で30年になります。 昨年は 「科学の世界」 にとって、ノーベル賞受賞から論文捏造〜自殺までと激動の1年間ではなかったでしょうか。 今でもすっきりしないのは、小保方晴子さんのSTAP細胞事件です。女性それも若い科学者がノーベル賞級の成果を上げたというのですから、一般の科学に馴染みが薄い方々も、大いに興味を持ったことと思います。そして、あの捏造事件です。状況の理解に努めようとしましたが、あまりにも不可解なことが多すぎました。さらには自殺者まで出すという最悪の展開となってしまいました。 小保方さんは、2014年1月、STAP研究を発表して一躍 「時の人」 となりましたが、その後、様々な研究不正が疑われるようになり、本人同意の上で論文は撤回、一連の現象と細胞は科学的根拠を失ってしまいました。 そして、2014年12月、理化学研究所は小保方さん自身による検証実験でSTAP現象は確認できなかったと発表、一応の幕引きがされました。これらの一連の流れをみていて痛感することは、たとえアカデミックな世界とはいえ、意外やその内実は脆弱なものであるということです。理化学研究所の古い体質が問題視もされましたし、捏造などという反科学的な言葉さえ飛び交ってしまいました。そして、(一般の人々には)疑うことすらされなかった 「科学論文」 の信憑性まで問わねばならないという、なんとも危うい内情もさらけ出されました。 この世界に一度は身を置いた宮澤研のみなさんですから、どこかに忸怩たるものがあるかも知れませんね。 |

||

|

||

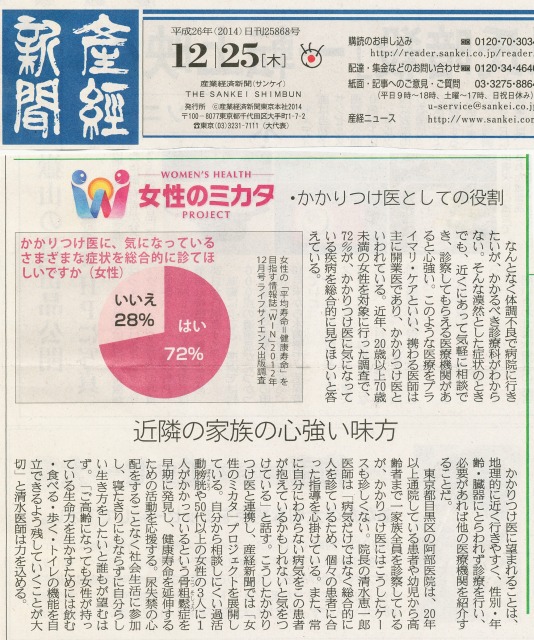

医療問題 「かかりつけ医の重要性」 清水恵一郎さん  |

||

| デカルトの方法序説 尾形義秀さん |

||

|

今年は宮澤雄二教授30回忌に当る特別な年です。そこで、フランスの哲学者ルネ・デカルトの著書 『方法序説』 1.私が明証的に真理であると認めるものでなければ、いかなる事柄でもこれを真なりとして認めないこと。 2.検討しようとする難問をよりよく理解するために、多数の小部分に分割すること。 3.もっとも単純なものからもっとも複雑なものの認識へと至り、先後のない事物の間に秩序を仮定すること。 4.最後に完全な列挙と、広範な再検討をすること。

|

||

|

§1:デカルトの「方法叙説」が我が国に与えた影響 尾 形 義 秀 (1)デカルト以前 デカルト以前には、フランシス・ベーコンが、帰納法と近代科学の方法との関係に関して1605年 「学問の進歩」 を、1620年 「ノブム・オルガヌム」 を、1627年 「ニュー・アトランティス」 を上梓しました。 (2)デカルト その後、F.ベーコンから多大の影響を受けて、1619年、デカルトが 「方法叙説」 を上梓しました。当時は、グーテンベルグが活版印刷を発明してから既に100年余経過し、聖書はもとよりベーコン、デカルトの哲学書をはじめ多くの書籍が大量に印刷され、それまで、貴族、神職等一部特権階級にしか許されていなかった読書が広く普及しました。デカルトの

「方法叙説」 なども、イエズス会あるいは欧州の知識人達もデカルトが提唱した学問の方法、「即ち、言語、風俗習慣、経験、知識等に拘束されずに真理を探究する方法」 を学習したと思われます。ニュートンの万有引力の発見が1687年、カントの純粋理性批判が1780年です。その当時は、政治の世界では、いまだ国家(Nation State)の概念もその萌芽もなかったようですが(Nation Stateの概念は1848年のフランス2月革命以降です)、いわゆる 「学問」 の世界では、グーテンベルグの活版印刷の恩恵で、国境の垣根は取り払われ、上述した思想等も印刷物として広範に流通していたと推断されます。 他方、我が国では、廃藩置県(1871年)までは、約300余の藩があり、各藩特有の流儀で 「学問」 をやっていました。学問と言っても 「儒教」 です。儒教は近代科学でいうところの、いわゆる

「学問」 とは異なり、当時の社会体制を維持するためのモラルです。その根底を構成するのは、仁、義、礼、智、忠、信、孝、悌で、それぞれの階級(身分)で必須とされた徳目です。然しながら、その時代でも、大藩では準近代科学に依拠した産業を奨励したり、藩によっては、たとえば、亀井家の津和野藩、伊達宗城の伊予宇和島藩、日向飫肥(オビ)、岩国藩、越前大野藩、福知山藩等は藩を挙げて蘭学を積極的に推奨していました。さわさりながら、中心は前述した

「儒学」 です。その儒学でさえ、藩によって言語(方言)が異なるため、約300余の藩で、統一した解釈、理解としては確定しなかったと推断されます。たとえば、参勤交代で江戸にきた薩摩藩の武士と津軽藩の武士では、会話が成立しなかったと言われています。そのために、江戸城に登城を許された大名、旗本等上級武士は武家の式学としての能(謡曲)を稽古することが必須とされ、謡曲で使用されている言語

「堅苦しい鎌倉時代の候体(ソウロウ体)」 が共通の会話言語とされていました。したがって、デカルトが提唱した「言語、風俗習慣、経験、知識等に拘束されずに真理を探究する方法」からは程遠い状態でした。 他方、幕府も1862年オランダに留学生を派遣したり、福沢諭吉が西洋事情を翻訳して、西洋の学問を積極的に取り入れる方向にあり、また、廃藩置県前〜後から多くの外国人、たとえば、ヘボン、ゾーフ、シーボルト、クラーク、アーネスト・サトー、フェノロサ等が去来し、恐らく、デカルトの

「方法叙説」 という具体的な書名を引用することはなかったと思いますが、デカルトが提唱した 「言語、風俗習慣、経験、知識等に拘束されずに真理を探究する方法」 を教授したことと思います。その後、1870年に大学規則、中小学規則が公布され、1871年になってやっと、教科書用図書が編集され、全国統一した

「言語」 で学問をすることになりました。以降は皆様御存知の通りです。 §2:デカルト哲学の限界-――或は原子力発電問題 デカルト哲学は、近代科学(自然科学、人文科学の両分野)を哲学的に支えた偉大な理論です。然しながら、彼自身は、キリストを信じ、神の存在を信じ、聖書を信じた敬虔なクリスチャンでした。したがって、彼の理論はキリスト教神学を背景にしています。当然、それが故の限界もあります。 キリスト教神学は、根源的には旧約聖書を基礎にしています。特に、旧約聖書の創世記第1章24〜31節では 「神は言われた 『我々をかたどり、我々に似せて人を造ろう、そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう』

」(下線は尾形による)とあります。即ち、「神は、人をして、海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配することを委ねた」 ということです。 さらに、トーマス・アキナスは、キリスト教思想と古代ギリシャ哲学を総合して体系化し、後のキリスト教神学に多大の影響を与えました。たとえば、彼の著

「神学大全」 で 「自然界は、神、天使、人、動物、植物、無機物から成る階層を成している」 と言っています。これを、前記の旧約聖書の創世記第1章24〜31節による 「神は、人をして、海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配することを委ねた」

と併せ考えると、「神は、人をして、海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うもの、無機物から成るすべてのものを支配することを委ねた」 と言って差し支えないと言えます。私はキリスト者ではありませんが、このキリスト神学を敢えて是と認めたとしても、キリスト神学は

「原子力」 にはあてはまりせん。なぜならば、「原子力」 はキリスト神学によって容認された 「人による支配」 のラチ外にあるからです。キリスト神学で人が支配できる

「エネルギー」 は、「プロメテウスの火」、即ち、古代人が森で自然発火した火を植物に移し、次いで発見された 「石炭」、「石油」、「ガス」 に移して使用する段階までは、無機物の人による支配です。然しながら、「原子力」

は、自然界に存在するものではなく、人が創出したエネルギーで、いわゆる 「第三の火」 で、キリスト神学でいうところの 「人による支配」 が及ばないものだからです。 此処に、デカルト哲学の限界の一端があると考えます。 以上 |

||

|

||

|

||

| |

||