E-83

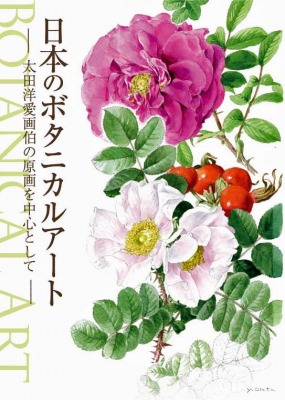

太田洋愛 原画展

加 藤 良 一

2011.6.17

ボタニカルアートは植物学と絵画という二つの要素を併せ持ち、美術としても愛好されている。

ボタニカルアートは植物学と絵画という二つの要素を併せ持ち、美術としても愛好されている。 植物画家太田洋愛〔1910-1988〕は、日本中を旅して桜などの研究を続け、植物学と絵画を融合させ、ボタニカルアートの世界を確立、ボタニカルアート協会創立委員の一人ともなった。また、 『牧野

新日本植物図鑑』で有名な牧野富太郎博士★の指導も受け、筆などの画材をたくさん譲り受けている。

世界遺産に指定されている、岐阜県大野郡白川郷の本覚寺の境内に咲く、樹齢約200年の八重桜の一種「おおたザクラ」は、太田洋愛が発見したことから命名された。地元では塩釜桜と呼んでいる。

会場は、日本館2階で、かなりの点数が展示されていた。大半の原画が、横100mm、縦265mmの縦長の枠の中に複数の植物を並べる形のもので統一されていた。写真のカタログに見られるように、ふつうの植物画とはちがって、何枚かの絵を切り貼りしていて、随所に「ここは削除しない」とか「切り貼りの影を消され度」などと鉛筆で注意書きされていた。妙な感じだが、どうやら展示品は平凡社の植物図鑑用に作成した原稿そのものらしい。とくに説明はなかったが、図鑑はページの左右どちらかに植物画を置き、もう半分に説明を書くという構成になっているのではないかと思う。図鑑は限られたスペースにより多くの植物を掲載したいはずだから、このような画面構成になるのだろう。これはこれで観て楽しいものである。ちなみに、今回の展示品に桜は一点も含まれていなかった。